著者について

この講談社文庫本の著者紹介によりますと、経歴などは次のようです。

1917年長崎県生まれ。早稲田大学文学部卒。東宝文芸課に入るが、兄の戦死により帰郷し、島原鉄道の代表取締役になる。30才台前半で失明。鉄道建設の際の土器出土に興味を示し、考古学を志す。1965年「まぼろしの邪馬台国」を九州文学に連載開始。1967年、同書で第1回吉川英治文化賞を夫婦で受賞。1980年逝去。

この本を槍玉に上げる理由について

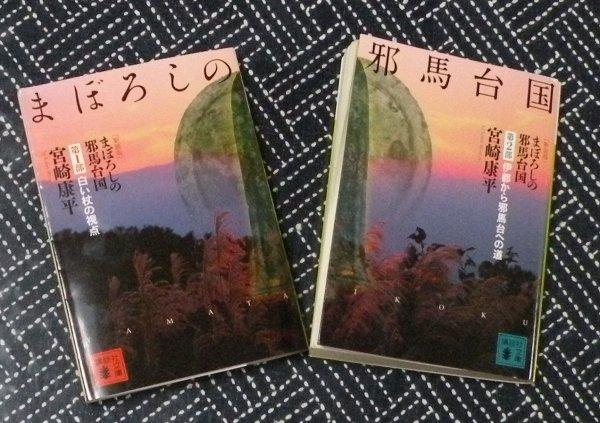

1960年代の随分昔の著作ですが、最近講談社から文庫本で出されました。それなりに評価すべき点が多い本だ、とは思います。しかし、問題点も多い、ということを指摘しておかないと、宮崎康平さんの邪馬台国認識レベルに読者が留めおかれることを心配します。

ともかく、寅七も大昔この本を読んで、「邪馬台国」とはややこしくて分らないものだ、という感想だけが残った記憶があります。当研究会が槍玉に上げるには、少し内容的にも古い本かなあ、音当てで倭人伝の国を比定してみて、自分の故郷を邪馬台国に持っていった本だし、と槍玉リストには上げていませんでした。

ところが、講談社から文庫本で装を改めて出版されたではありませんか。これに一言物申さなければ、1965年の出版時と同様に、まだ邪馬台国は、宮崎さんの言うように諫早近傍という可能性もあるのかなあ、と思う人無きにしもあらずでしょう。ですから、当研究会が、キチッと宮崎さんの着想・仮説の優れたところは優れたところ、常識・理路からみて、おかしいところはおかしいところと整理して、世の中の皆さんの前に明らかにしておく必要があるかと思います。

未だに「邪馬台国不定」、という定説がまかり通っているのをいいことに、宮崎康平夫妻の夫婦愛が世の中に受けることを見越して、講談社が再版を目論んだのでしょう。宮崎康平さんという一民間の考古学研究者の遺産を、講談社にその利益をただ取りされるのも癪だから、というところもありますが。

この文庫本の前書きに宮崎さんが次のように述べています。

「本書はまた、考えようでは、妻と手探りで生き抜いてきた私の生活記録でもある。だから、私は、あえて私の比定(位置づけ)する邪馬台国を、ここが絶対的な邪馬台国だとは必ずしも主張しない。それほどうぬぼれてもいなければ、自信がないわけでもない。ただ、自己対決の当然の所産としてたどり着いた邪馬台国を世に問うことによって、ひとりでも多くの賛同者を得て、ますます歴史を国民の手に取りもどしたい気持ちでいっぱいである。」

このような宮崎さんの真摯な態度と、奥様の献身的なほう助が世の中の共感を得て、第1回吉川英治賞受賞となったものと思います。

この宮崎さんの古代史に対する取り組み方について、邪馬台国研究史の大家とされる佐伯有清さんは、その著書『研究史 戦後の邪馬台国』で高くその宮崎さんの姿勢を評価されています。

佐伯さんはその本の中で、学者・専門研究者に対する批判という項を立て、次のように述べています。

【「学問が一部の学者の独占物になっていては本当の姿ではない。やはり一般民衆が参加することが望ましい」と指摘するのは、ひとり松本清張氏だけではない。当時たいへん話題をよんだ宮崎康平氏の『まぼろしの邪馬台国』(昭和42年1月、講談社刊)はつぎのような気持ちからまとめたものという。

戦後、古代王朝の論議や邪馬台国論もおおっぴらにできるようになり、幾多のすぐれた研究も発表され、考古学もめざましい展開をみせている。だが、いまだに邪馬台国は確定しない。それは、これらの歴史感に「かくあるべきだ」という精神が底流となって、恐るべき自己埋没矛盾と混乱を生んでいるからであろう。

素朴で純粋なものに対しては、幼稚、低級、非科学的だと考える自負心が、いまや歴史を喪失したその手で、古代史を墨くろぐろと本来の意味さえ判別できないほど塗りつぶしているのである。・・・いまこそねじ曲げられた邪馬台国への道と、一部の学者によってもみくちゃにされた歴史のページを庶民の手に取りもどし、自由な者たちの手で、そのしわをのばそう。(中略)

「邪馬台国」ブームがはじまったときに、このような学者・専門研究者に対する批判がなされていたことを見過ごしてはならない】と。

しかし、宮崎さんの熱心さはともかくとして、その邪馬台国=島原半島説に対してまともに取り上げた本は、寡聞ながら知りません。吉川英治文学賞も奥様の献身という部分での評価による部分が大きいと思われます。

宮崎さんの「邪馬台国」比定について、同じく古代史に取り組む当研究会が取り上げ、まともに検討の俎上に上げることが、著者にとっても本望のことでしょう。

これは、宮崎康平さんが視覚障害者である、ということから「音」により解釈をされている、という一面だけを見て、「彼は音当て主義だから」と片付けられているところがあるように思います。しかし、この本を読んでみますと、宮崎さんの邪馬台国探しは、決して「音当て」からではなく、その『魏志』倭人伝の解釈方法にあるのです。

そういう意味でも、今回文献解釈の面を主体として、宮崎康平さんのこの本を検討して行きたいと思います。

また、以前の棟上寅七同様に、”邪馬台国はやはりはっきりしないのだ”という古代史知識状態の方々へ、”そうではないのだ”というメッセージが伝えられる機会ととらえ、今回の「槍玉その26」となったわけです。

しかし、この本のリバイバル版が映画化される、ということは知っていました。しかし知らなかったのは、その映画の主演女優が吉永小百合さんだ、ということです。昨今、TVがその映画のコマーシャルを流し、サユリさんがその麗しき容姿をTV画面いっぱいにお現しになっているではありませんか!

映画を批評するのでなく、原作の考え方を批判するのですが、全国のサユリストを敵に回すのか、と、悩むサユリスト寅七の矛盾的立場です。おまけに、古田先生にも、”今度は、宮崎康平さんのリバイバル「まぼろしの邪馬台国」を槍玉に上げようと思っています”と言ってしまっていますので今更引けません。批評する立場の人の辛さを感じているところです。

この本の優れているところ

この本で、宮崎さんは、「高塚古墳畿内発生説が崩れる日」とか、「九州の前期古墳への学界の認識不足」など、九州の弥生期の古墳の評価が、考古学会ではどうして低いのか、と憤慨されています。

近畿や関東の学者さんならともかく、九州の学者の不可解な態度についても次のように言われています。「九州の考古学者はダメだ、古墳畿内発生説を全面的に信じ込まされている。特に九州大学の学者が、畿内発生説に首を捻ってみてもよいのでは?」と。これは、当研究会が、槍玉その2「福岡県の歴史」で指摘したことと全く同じです。

古田武彦さんが『邪馬一国の考古学』や、内倉武久さんが『太宰府は日本の首都だった』の中で指摘されているのと同様に、「縄文晩期は弥生早期と改称するのが適切」とか、「亜熱帯植物の米は南から渡来した筈、朝鮮半島から稲と鉄器が渡来して弥生時代が始まるというのは馬鹿げた説」などと常識的な解釈をされています。

また、中国の史書にでてくる倭人国のいろんな国名を比定するのに、安易に類似地名のみに頼ることなく、国名比定三条件を上げられます。「古代の伝承・地名・など残っているか、弥生時代の遺跡からそれ相応の出土品の有無、自然的条件に叶っているか、これら条件を満たすかどうか慎重に検討する必要がある」、とされます。

当研究会が、折に触れ指摘してきた、『魏志』倭人伝の国名・人名・官名などの、音表文字として使われた漢字の読み方についても次のように述べられます。【『魏志』倭人伝の読み方で、学者先生が、邪をヤと読んだりサと読んだり、漢音と呉音を混合して読んだり、開いた口が塞がらない】と。全く当研究会の立場と同じです。

そのほか、視覚障害者の有利な点といいますか、常人が漢字の「字の姿」から感じるのとは異なる「字の音」から、この倭人伝のみならず『古事記』・『日本書紀』も独特に読み取られています。この点がこの『まぼろしの邪馬台国』の特徴的なところといえましょう。

しかし、縄文時代の日本語の発音についての基礎知識がいまだ備わってない、当研究会としては、この方面についての宮崎さんの主張を云々する資格はありません。知的遊戯の対象として読まさせていただきました。

その中には、なかなか鋭い着想のものもあります。例えば、 壱岐には五つの岬があり、それで「五つのミサキ」から、「イッキ」と転訛したのだ、とか、記・紀の国の名に出てくる、「日」は干潟の「干」ではないか、『記・紀』の神話時代に出てくる「天の逆鉾」は、「佐嘉鉾」つまり、吉野ヶ里あたりで作られた、「佐賀ホコ」ではないか、などなどです。

『古事記』の「天降」とは、「天下り、アマクダリ」ではなく「アメクダシ」で、「天孫族を降した」の意味である、など全く通常と逆の発想も興味深く読みました。

この本の特異的なところ

この本は、前述のように「音」で地名などの解釈をすることと、もう一つの特徴として、『魏志』倭人伝に書かれた邪馬台国その他の国々、30国の総体的な位置づけから、邪馬台国の位置を割り出そう、というところにあります。

つまり、その他の旁国として羅列された国々は、和名抄における郡名の順序と同様に、つながりを持ったものである、ということに着目し、そのルールを見つけたと主張されます。奴国という国が2度でてくるが、これは、奴国をキーとして環状に記述してあるのだとも主張されます。「境界の尽きるところ」と倭人伝に書いてあるところは、女王国を一回りした、という意味だ。これらのことから、斯馬国の南に「邪馬台国」があることになる、という論理です。

もう一つの特徴は、倭人伝に記してある、「里数」はあてにならない、とされているところです。古代の中国人がそれほど正確に里数を計れた筈がない。1日を陸の場合50里、水行の場合150里と換算して記述してある。三国志全体に亘ってこの原則で記されている、とされます。

全体の倭人伝の捉え方は、榎さん説に近く、魏使は伊都までしか来ていない、伊都から南へ水行10日陸行1月の位置にある、とされます。

女王国に属する旁国の比定について

宮崎康平さんは、倭人伝の国々を、前述の3条件に当てはまる国々として、有明海沿岸の国々を比定されていきます。

当研究会としては、宮崎さんが苦労して倭人伝の国々を比定された結果について、その当否を論じるだけのデータも持っていません。当方としては、宮崎さんが邪馬台国を諫早近傍とされた、その論理論証をチェックしようと試みるものです。

ところで、宮崎さんが解読された「その他の旁国」をご参考までに以下に記しておきます。カタカナは漢音・呉音の読み。

烏奴 ヲド・ウヌ 筑前国御笠郡大野郷(大野城市)

支惟 キヰ、キヰ 肥前国基肄郡(鳥栖市)

巴利 ハリ、ヘリ 筑前国夜須郡(甘木・小郡市)

躬臣 キュウシン、クジン 筑後国生葉郡・竹野郡 (久留米市)

邪馬 ヤバ、ヤメ 筑後国三潴郡・三毛郡(八女郡・三池郡)

鬼奴 クィド、クィヌ 肥後国玉名郡(玉名市)

為吾 ヰゴ、ヰゴ 肥後国山鹿郡(山鹿市)

鬼 クィ、クィ 肥後国飽田郡(熊本市)

華奴蘇奴 クヮドソド、ゲヌソヌ 肥後国合志郡(菊池市)

呼邑 コイ、コオフ 肥後国詫麻郡(大津町)

蘇奴 ソド、ソヌ 肥後国阿蘇郡(宮地町)

対蘇 タィソ、ツィソ 肥後国阿蘇郡、日向国臼杵郡(高森町・高千穂町)

姐奴 シャド、セヌ 肥後国益城郡(甲佐町)

不呼 フウコ、フク 肥後国宇土郡(宇土市)

好古都 カウコト、コウクツ 肥後国八代郡(八代市)

投馬 トウバ、ヅメ 肥後国天草郡(本渡市)

狗奴 コゥド、クヌ 薩摩国出水郡(出水市)

弥奴 ビド、ミヌ 肥前国神埼郡、三根郡(神埼郡、三養基郡)

郡支 クンキ、グンキ 肥前国小城郡(多久市)

伊邪 イヤ、イヤ 肥前国松浦郡(伊万里市)

已百支 イハクキ、イヒャクキ 肥前国彼杵郡(佐世保市)

斯馬 シバ、シメ 肥前国杵島郡、藤津郡

この本の問題点など

先述しましが、【倭人伝に、その他の旁国として羅列された国々はつながりを持ったものである、ということ。奴国という国が2度でてくるが、これは、奴国をキーとして環状に記述してある、ということ。境界の尽きるところは女王国を一回りした、という意味だ。これらのことから、斯馬国の南に「邪馬台国」があることになる】、というというのが宮崎さんの考え方です。

●第一の無理

この、宮崎さんの論理からしますと、斯馬国の南に「邪馬台国」があることになるわけです。従って、斯馬国の位置が重要な役割を果たします。

斯馬国は、長崎県杵島郡とされます。理由として、塩田川と六角川に挟まれた、杵島山地は古来この地は「島」であった、とされます。古い地質年代ならともかく、弥生期に武雄温泉あたりまで海であった、とされるのですがこれはどうかなあ、その可能性はひょっとしたらあるのかもしれません。

しかし、有明海はもともと白砂青松の海であったが、4世紀の阿蘇の火砕流で今の泥海となり、杵島も陸化した、という宮崎仮説を立てられますがこれはおかしいと思います。 そして宮崎康平説では、「杵島=斯馬国に連なる邪馬台国のありかは、島原半島」となるのです。

古代史を少しでもかじった事のある方はおわかりかと思います。4世紀についてわが日本の記事が中国の史書にないのです。だからといって、四世紀に阿蘇の大火砕流があった、有明海の陸化が進んだ、というのはちょっと無理筋でしょう。地質年代から、最後の阿蘇の火砕流を伴う大爆発は、約9万年前とされています。

このような無理の上に邪馬台国島原半島説は成り立っているのです。

斯馬国について、この本では、唐の張楚金という人が書いた、『翰苑』という太宰府の西高辻家に伝わる古文書の話が出てきます。そこに、邪馬台国の位置についての記述があるのです。その記事というのは「邪屈伊都傍連斯馬」というものです。

漢文の読みについてウンヌンするのはやめておきますが、伊都国と斯馬国が近くにあることをうかがわせる記事なのです。詳しく知りたい方は、「邪馬一国の道標 古田武彦著 1978年 講談社」をご参照ください。第四章 四〜七世紀の盲点 のなかで、―『翰苑』をめぐって― という項をたてられ、この「邪屈伊都傍連斯馬」を詳しく説明されています。

伊都国と斯馬国の関係について、宮崎さんも、翰苑の記事を引き合いに出して、博多湾の伊都と斯馬の関係で説明しています。ところが、この斯馬国比定の場面では、前に述べられたことを全く無視されています。杵島山が伊都と関連がある、とはいかな宮崎さんでも主張するのにはためらいがあったのでしょうか。

しかも「翰苑」は、魏志倭人伝が書かれた3世紀末よりもず〜っと年代が下って、660年ごろに書かれています。斯馬国とあっても果たして同じ国を指しているのか、ということも検証の要があろうかと思います。

なぜなら、倭人伝の斯馬国は、旁国の一つとして、遠方にあり詳しくはわからない国の一つとされます。『翰苑』が描く斯馬国は、糸島半島の国である可能性が高いのです。伊都国に隣接するシマ国であれば、不弥国や奴国と同様に戸数など述べられてもおかしくないと思われるのですが、倭人伝では詳しい事情の判らない国の一つに斯馬国は上げられているのです。

ともあれ、シマ国というのは、「島」であり弥生期の遺物が出土していれば、どこの島でも斯馬国に比定できるといってよいでしょう。宮崎さんは、邪馬台国は斯馬国に隣接する国、と仮定されたので、杵島山というところに無理やり「シマ」を作られた、ともとれます。

●第二の無理

島原半島に「邪馬台国」を持って来たために、第二の無理が生じます。倭人伝に言う「南至邪馬壱国水行10日陸行1月」との記事との整合性です。伊都から島原へたどり着く水行路として、宮崎さんは驚くべき仮説を提示されます。

それは「古代水路」の設定なのです。邪馬台国へは、伊都から博多湾に入り、御笠川を遡り、宝満川を下り、有明海に出る水路が存在したとされます。つまり、太宰府近くの二日市あたりに、両河川をつなぐ掘割りが古代にはあった、とされます。

現代の技術でも、そのような二つの川の源流の分水嶺部分に、水路を作り、水路の水深を常に維持することは極めて困難なことと思われます。もし、そのような運河が掘られていましたならば、たとえ船越しのような設備を設ければ可能であったとしても、何らかの伝承や遺跡が残っていておかしくないと思います。

尚、後世江戸時代になって筑後川と博多とを水運で結ぶ計画があったそうですが、実現できなかったそうです。西日本新聞社1982年発行の『福岡県百科事典』に次のような記事が出ていました。

■上座郡堀川開発計画

江戸時代、筑前国上座郡(朝倉郡朝倉町)と福岡・博多両市中を、河川と運河で結ぼうとした水路計画。福岡藩領の上座、下座両郡は、城下町福岡から遠くて水運の便がなく、年貢米などを福岡に運ぶには膨大な人馬を要した。このため、筑後川から水を引き福岡、博多まで水路を建設せる計画は、江戸時代初期から幾度もたてられ、1664年(寛文4)には幕府の許可を得て着工した。

このときには開削地に岩が多く、多大な労力を必要としたため途中で中止。1753年(宝暦3)には、この計画の一部ともいうべき御笠・那珂二郡堀川が完成したが、水量が乏しく船が進まなかったため、まもなく廃止された。

1810年(文化7)福岡簀子町(中央区大手門)の米屋与平が、上座郡山田村(朝倉町)から筑後川の水を引き、諸川の底に水門を設け、或いは樋を渡して博多まで船を通す計画書を藩に提出した。1813年には不備な点を改めて再提出したが、成否利害の諸説紛々として結局実施されなかった。

このように、時代が下った江戸時代でも計画の実行は難しかった、まして弥生時代にはとても出来たわけがない、ということの傍証になるかと思います。

●第三の無理など

次に第三の無理について述べます。

島原あたりに「邪馬台国」を比定しますと、先述の女王国に属する21の傍国が有明海沿岸にある、とされることが大きな矛盾点となります。

魏志倭人伝に「女王国東渡海千余里復有国皆倭種」という記事があります。宮崎さんは、この文章は、「東の海を渡る、の意味で、有明海を南下するのである」といわれます。

この矛盾に宮崎さんは気付かれなかったのでしょうか。島原=邪馬台国であれば、東の海は有明海となり、東の倭種の国とは、 ご自分が比定された、為吾、鬼、華奴蘇奴、呼邑、姐奴、不呼、好古都、投馬などの有明海沿岸の諸国とならざるをえないと思います。東の海を渡るというのは、東の海を南へ行ったと解釈してもよい、というのは無理筋でしょう。邪馬台国=島原半島説は、「東の海を渡ったら、侏儒国などの倭種の国がある」、という倭人伝の記述とは合いません。

この宮崎流邪馬台国は、やはり「まぼろし」でしかありえないようです。邪馬台国は斯馬国の隣(南)にある国、と宮崎さんは倭人伝を解釈され、その邪馬台国を島原半島へ持ってくるために、無理をされ、「斯馬」国をシマと解釈し、長崎県のキジマ(杵島山)と比定されたところにあるのではないでしょうか。

そんなに無理をされないと成り立たない説、ともいえましょう、その熱意には脱帽しますが。そんな人工水路を作るなど無理をしなくても、唐津から松浦川を遡って多久へ出れば、有明海はすぐです。ご本人も別のところでは、唐津から玉島川を遡り、川上川を下れば吉野ヶ里と仰っています。

無理した、というのではありませんが、宮崎さんが、どうにも説明が出来なかったので、頬かぶりで済ませているところがあります。それは、魏志倭人伝記載の各国の戸数についてのことです。宮崎さんは、奴国は博多湾岸とし、倭人伝記載の奴国は2万戸で10万人の人口だった、とされます。しかし肝心の「邪馬台国」の7万戸(これだと35万人の人口)については口をつぐまれます。古代の諫早近傍に博多を遙かにしのぐ人口稠密地帯があった、とは流石、主張できなかったからなのでしょう。

●問題点を図示してみました。

どうしてこんな無理が生じたのでしょうか、「南至邪馬壱国水行10日陸行1月」の誤解釈にあるようです。これを、朝鮮半島の帯方郡からの総日程、と理解すれば全く矛盾がなくなり、「邪馬台国」は、福岡市〜春日市あたりにあった国となる(古田武彦説)のです。

つまり、宮崎康平さんが提示した倭人伝の国名の比定の3条件だけでは正しくないのです。肝心の”『魏志』倭人伝の記載記事と矛盾がないか”、が落ちているのです。

そのほか強引と思われる仮説が見受けられます。例えば、魏からの使者の上陸地点を唐津でなく名護屋とされます。その理由として、当時はまだ呼子の瀬戸が通じていず、加部島と地続きであり壱岐から唐津へ直接入れなかった、とされます。斯馬国を決める時には3世紀の海水面は高かったとされ、松浦半島辺りは低かった、などという主張は、ご都合主義と取られるのではないかなあ、論理的に弱いなあ、とこちらが心配したくなります。

数ある問題点の内、倭人伝の専門的問題については、今までの槍玉に上げた書物で取り上げたことと重複しますので今回は割愛し、重要と思った問題、”宮崎康平さんの無理”について述べることにとどめておきます。

結論として