槍玉その3 『倭の五王の謎』 安本美典 講談社現代新書 1982年12月 刊 批評文責 棟上寅七

はじめに

槍玉に上がっていただく3番目の玉として、安本美典さんの『倭の五王の謎』を取り上げようと思います。今まで取り上げた、”黒岩さん”、”福岡県の歴史”も、どちらかというと組みし易い相手でした。

しからば、3番目には本格派の著者を、たとえ及ばずながらとはいえ取り上げなければ、この研究会のプライド?が許さないと思い、安本教授を取り上げることにした訳です。

ところで著者の安本美典さんという方をどういう方か、ご存知ない方もいらっしゃると思いますのでご紹介しておきましょう。

ネットで検索しましたら、邪馬台国の会というサイトにプロフィールが出ていました。 安本美典さんという方は邪馬台国の会ホームページを拝見しますと、物凄く学識豊かな方のようで、相手にするにも大変な方のようです。

この『倭の五王の謎』の本のカバーにも、執筆当時の略歴が出ていますが、1934年生まれ、京都大学文学部卒、文学博士、産業能率大学教授等々とありまして、若々しい利発そうな写真も載せられています。

ホームページによりますと、現在は、邪馬台国の会を主宰され、年に数回の機関紙で所見を発表され、特に古田史学会に反対の立場の方のようです。紀伊国屋書店で数えましたら安本さんの著作は10冊近く目に出来ました。古代史の分野では大変有名な方のようです。

とくにプロフィールにもありますように、古代史の謎を、PCや数理統計学を駆使して科学的・客観的に解き明かす、としてありまして中々手強そうな方でビビッてしまいます。しかし、合理的・常識的ということが、当”新しい歴史教科書(古代史)研究会”の判断基準ですので、遠慮なく検討を進めて行きたい、と思います。

この本は、「倭の五王の謎」という表題ですが、安本さんの古代史に関するテーマが網羅されている、と云ってよいかと思います。安本さんは、独自の数理統計文献学を用いて、古代の天皇の平均在位を10年とされます。その延長上に「倭の五王」「卑弥呼=天照大神」を展開され、邪馬台国九州朝倉説、神武天皇東遷説などを展開されます。今回はこれらのうち、表題の「倭の五王」に絞って検討をしたいと思います。

もう4半世紀前の出版ですから古い本と思われるかもしれません。安本さんが出された最近の本2005年刊『大和朝廷の起源』を読みましても、この古代天皇平均在位論はそのまま使われています。従いましてこの『倭の五王の謎』は、安本美典さんの古代史研究の根幹をなす本といえるでしょう。

ただ、『倭の五王の謎』では、古代天皇の在位年数についての、安本さんの沢山の仮定条件や、父子継承の場合の平均年数などが省略されています。今回、この本だけでなく、先行する安本さんの著書、特に年代論を詳しく述べている『卑弥呼の謎』(講談社現代新書1972年刊)、―これは『倭の五王の謎』の10年前に出版されている―を参照しつつ検討を進めます。

安本さんは、季刊「邪馬台国」を根城に古代史に意見を発表されています。邪馬台国論では、九州説ということでは、『「邪馬台国」はなかった』の著者古田武彦さんと同じであり、神武天皇実在説でも同じなのですが、まるで近親憎悪的に徹底的に古田さんを毛嫌いされていらっしゃるようです。

この研究会で後日取り上げる予定の、『虚妄の九州王朝』・『大和朝廷の起源』で何度か登場して頂くつもりですので、なぜ古田さんを毛嫌いされるのか、や、「邪馬台国東遷」説・「卑弥呼=天照大神」説などの検討はそちらに譲ることにします。

(「虚妄の九州王朝」批判は、槍玉その19 を参照下さい)

倭の五王問題とは

さて、倭の五王問題とはどういうことか、と簡単にまず触れおきましょう。

五世紀に倭国に王がいて、種々中国との交流があった、と中国の史書に五人の王の名が記載されています。ころが、日本の史書に全く顔を見せません。これらの王達は誰なのか、大和王朝のどの天皇に比定すべきか、というのが日本古代史上の大きな謎とされてきました。

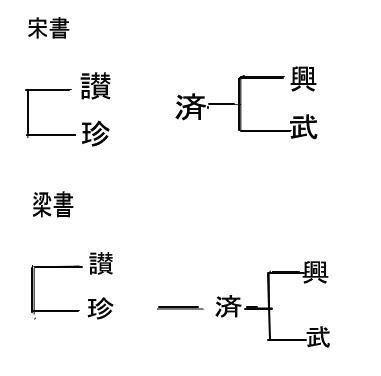

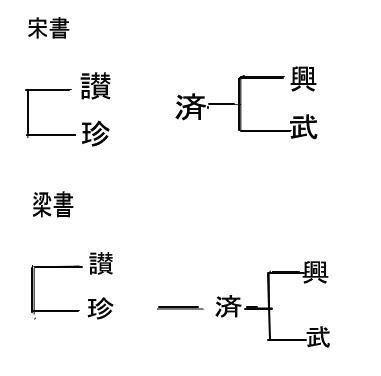

その倭王の名を古い順番から上げますと、讃・珍・済・興・武 の各倭王です。五人の王の相関関係は、史書によって若干異なり、一番古い『宋書』(486年成立)と『梁書』(636年成立)とでは若干異なりますが次のような関係です。(下図参照)

ところが、この中国の史書、『宋書』および『梁書』の記事が『記・紀』に出てないのです。それより古い、『魏志』の卑弥呼朝貢については、『日本書紀』に出ている、というのに出ていないのです。

ところが、この中国の史書、『宋書』および『梁書』の記事が『記・紀』に出てないのです。それより古い、『魏志』の卑弥呼朝貢については、『日本書紀』に出ている、というのに出ていないのです。

このことも大きな??で、一応それは後ほど取り上げますが、古来、この五人の王様を大和朝廷の誰に当てるか、その研究が進められてきたわけです。

今までの通説では、讃が仁徳若しくは履中天皇、武が雄略天皇とされてきました。残る中の三人は、その間の在位された天皇を当てているわけです。

何が、謎なのか、つまり『記・紀』の各天皇に五人の王様を当てはめてみると、活躍した時代が合わない、親子兄弟関係が合わない、というような問題に直面するのです。

”そんな馬鹿なこと”が、と常識人は思うと思いますが、現実に、”そのような馬鹿”なことがまかり通っているのです。これを安本美典さんは、この本で解明できた、としているのです。

安本美典さんは、結論的に言いますと、倭王讃は応神天皇、倭王武は雄略天皇だ、と仰るのです。

「倭の五王」についての安本説

さて、安本さんのこの本の組み立ては、まず、倭の五王の内の、「讃は応神天皇」とするこの道の先覚者、前田直典さんの事に触れられています。

前田説を紹介し、それに同意し、倭の五王の最後の王、倭武を、ご自分の数理文献学に基づく天皇の平均在位年数から、雄略天皇が年代的に合うとしています。その間に珍・済・興の三人の王を入れ込んでいる、と、ざっと言うと、このような組み立て方です。

武=雄略の年代の補強材料に、埼玉の稲荷山の鉄剣の銘文の解析を、かなりのページを割いて述べられています。

又、応神天皇の在位年代の補強史料として、朝鮮の古代史書から、朴堤上(パクゼサン)の説話を、これも詳しく述べていらっしゃいます。

しかし、私たちが安心しましたのは、次の安本さんの言葉に接したときです。

安本さんは、この”倭の五王の謎”では、倭王讃=応神天皇の前田説に同意する旨の論旨を述べられた後に、p42で、結論的に”私は、前田氏の、考証の力よりも、洞察力のほうを、高く買うものである。(中略)正しい結論を見通しながら、その結論を立証する方法に不備があった。”と記していらっしゃいます。

つまり、邪馬台国の会というサイトのプロフィールにあるように、”合理的・常識的な判断”でなく、”立証が不十分な結論をも正とされる手法も、時には取られる”のだ、と。

科学的客観的とおっしゃっていることと、実際とは、矛盾することも見られ、安本説にも隙があるのでは、と思われました。

『倭の五王の謎』の本の内容は、同書の終章 ”おわりに” の項で下記のようにまとめてあります。

(1)400年前後の新羅との接触は神功皇后伝承と、朝鮮側の史料にも合い、記紀などの 日本側の史料とも一致する。

(2)讃は応神天皇である。百済の直支王が日本に人質として来たころの人である。直支王のことは日本・朝鮮双方の史書に共に記されている。

(3)讃=応神とすれば、珍・済・興・武はそれぞれ仁徳・允恭・安康・雄略の各天皇になる。

(4)稲荷山鉄剣の銘文に見える獲加多支鹵大王は雄略天皇をさす。銘文に見える辛亥の年は471年で、雄略天皇の時代に合致する。ここからも雄略天皇と武は同時代の人 となる。

また、 127頁に、五王に比定された各天皇の活躍時期の推定を、グラフ化して載せてあります。安本さんは、倭讃は応神天皇、倭武は雄略天皇と、ご自分で考案された「平均天皇在位年数」で年代を推定し、決定されているわけです。

古代天皇在世年代10年説の検証

まず第一に疑問に思うのは、古代から現代までの権力者を、「天皇」という共通因子でくくってよいものかどうか、ということです。

一般的に、「天皇」は8世紀になって実際に呼称として用いられた、とされますが、権力の対象範囲が時代とともに変遷している、ということを安本さんは全く無視されています。

『古事記』・『日本書紀』は、「天皇」と書いていますが、実態はかなり変化していると思います。「天皇」じゃなく、せいぜい「族長」乃至「地域の親分」の弥生期の時期と、管轄範囲が大きくなり始めた、4世紀以降の「大王」期、8世紀以降の日本統一期の「天皇」期を同一のファンクションで統計処理しようとする、その根本にそもそもの問題があるように思います。

次に疑問に思いますのは、「仮説」についての建前と実際の乖離です。

安本さんは「卑弥呼の謎」で、何だかだと統計的文献学について述べられます。そして前段の部分では、”十個の基礎的事実があって、その一つ一つについて二通りの解釈が出来るのなら全部で1024通りの解釈が可能である。仮説の提出よりも検証の方法を考えてみる必要がある”、と至極まともなことを言われています。

しかし、具体的な所になると、そうは取れないような前提を置かれます。例えば、”記紀の諸天皇の「代の数」は信じられるが、「父子継承」は信じられない、8世紀の頃と同じ様に、兄弟間の継承があったものとする”、という仮説で「平均在位年数」を求めています。

この短い安本さんの文章の中で、既に、「代の数は信じられるかどうか」、「父子継承は信じられるかどうか」というように、二個の仮説の提出がなされているわけです。

安本さんは、それらについて、特に「数理統計的」とか「科学的手法」を使って仮説を立て、その仮説の妥当性を検証することなく、説明することなく、「代の数は信じられ、父子継承は信じられない」という仮説を、定理のように使って次に進まれます。

ご自分の手法が、ご自分がこの本の中で主張されている、「仮説の提出はもうやめよう」、ということと矛盾しています。

安本さんの論述を見てみますと、「天皇」というファンクションの、内容の同一性について、先述のように、時代とともに変化してきた「天皇」の内容を無視されるだけではなく、中世の「上皇による院政時代」の実質的最高権力者についての検討はありません。また、『記・紀』が伝える、実質的権力者「神功皇后」は無視されますし、天智天皇の称制時代は、天皇に即位していなかったにもかかわらず在位年数に加えるなど、恣意的に過ぎるようにも思われます。

しかも、そのような問題点、曖昧さ、を残したまま得られた「古代天皇の平均在位年数」というものを、あたかも公理のように使用されます。

例えば、『卑弥呼の謎』の中で、水野佑氏の著書『日本古代王朝史論序説』の年代論を批判して次のように述べています。

「彼の説から平均在位年数を出してみると、16.8年である。王の平均在位年数は古くなるほど短くなる。平均在位年数の10年よりかなり長い・・・」。

このように、自説の単なる仮説である、「王の平均在位年数は古くなるほど短くなる」、「平均在位年数は10年」などを、丸で天下の公理のように使って、他人の説を批判していることは「驕り」としか見えません。

第三の疑問として、「父子継承の場合の平均在位年数は14年くらい」ということを平気で言っていることです。

これなど、常識的に言って、古代人が早熟であったにせよ、生物学的に成り立たない数字ではないでしょうか?古代天皇は死ぬまで天皇であり、没後に生前決めていた皇太子的な子が権力を継承するのが一般的だった、ということに異議はないと思います。

これでいくと、仮に初代が20歳で嗣子を得て、34歳で死ぬ。14歳で即位し、28歳で死ぬ。20歳で嗣子を得ていると、そのときには8才である。ここで連鎖は止まる。やはり20歳近くに設定し20歳近くで嗣子を得る、ということでないと続かない。事実、父子継承の例をみてみますと、54代仁明天皇在位17年~55代文徳天皇在位8年~56代清和天皇在位18の例が、最も若く父子継承がなされた唯一の例なのです。

文献学統計的手法という言葉に、目をくらまされているのではないか、と思いますが如何でしょうか。

安本さんの、古代天皇の平均在位年数についての仮定は次のようなものです。

① 『記・紀』が記す古代天皇は、神武天皇に至るまで遡っても、その系図は信用できる。

② 用明天皇以降は、外国史料などと照らしても、在位年代は信用できる。

③ 恒武天皇の没年はハッキリしている。したがって、この間の平均在位年数は信用できる10.88/代。

④ 用明~雄略~崇神 も考古学的資料その他からの生存年代から、約10.7年/代。

⑤ 崇神天皇以前の、天皇位の「父子継承」は信用できない。③で求めた平均在位年数約10年が適用できる。

安本さんは、『記・紀』がしるすところの、「天皇の在位は認めるが、係累関係は認めない」、という自身の仮説自体について、科学的根拠を読者に示す必要があると思います。

特に、父子継承の一般的な場合は、天智天皇以来45代の天皇の平均在位年数 18.6年と数字を上げていながら、神武~9代については。父子継承は訛伝であろう、実際は兄弟相続も行われていたはず、と強引に、平均在位年数10年とされます。

これは、安本さんの基本史観の「卑弥呼=天照大神」に持っていくために、10年でなければならないのです。10年とすれば、神武は3世紀後半の人であり、天照大神は3世紀前半の人となるわけです。

もう少し詳しく説明します。

崇神天皇の時期を西暦360年ごろ、とする安本説をそのまま採用して、9代前の神武天皇は、9x18.6=167年 つまり西暦113~133 つまり2世紀前半の人ということになります。

そして、天照大神まで5代遡るという安本説が、何故「天皇」でないこの5代の王者に「天皇の平均在位年数」を当てはめるのか、その問題点は一応置くとして、安本説を準用すると、5x18.6=93年 つまり天照大神の活躍の時期は、20年~40年、つまり1世紀前半の人、となって、卑弥呼の活躍の時期とは200年も異なってくるのです。

このように安本さんの仮説x仮説で成り立っている卑弥呼=天照大神説ということです。

「倭の五王」への平均在位年数による比定について

この安本さんの『倭の五王の謎』という本では、数理統計学的に天皇年代を推定し、『宋書』に出てくる倭王武=雄略 とされています。

しかし、その方法にまやかしがあるのではないか、と思われます。算数は得意でしたが、虚数などの入る数学は手に余りました、その寅七でもおかしいと思われるのは次の2点です。

①天皇の”代”と”世代”の違いを統計的に処理するべきではないのか

”代”と”世代”の違いは、親子間の代替わりと、兄弟(夫婦)間の皇位譲りでは、当然その代の期間は変わります。(親子間は比較的長く、兄弟間は一般的に短い)というのは常識な判断でしょう。特に古代天皇は兄弟間の代変わりが多く、その場合きわめて短期間で交替しています。

例えば、履中天皇~仁賢天皇の代は”代”で数えると”7代”となりますが、『記・紀』による系図を検討してみますと、人間の自然の”世代”としては”3世代”なのです。このような”代”と”世代”を、ごちゃ混ぜにして成り立つ、安本さんの数理統計学手法と称するものは、使い方にまやかしがあるのでは、と疑われても致し方ないでしょう。

検討してみましたら、まやかしの手段はそれだけではないことを見出しました。結論を言いますと、最初に「武=雄略」があって、それに「平均在位年数」を当てはめているようなのです。

それでは、安本さんの古代天皇平均在位年数説を使って検証してみましょう。

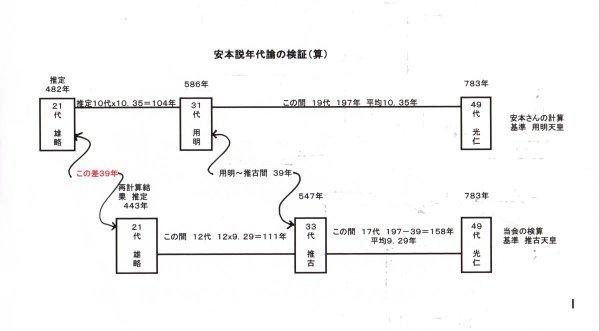

検証対象は、安本さんが基準を用明天皇を基準として雄略天皇の在位年代を導き出していらっしゃるところです。なぜ用明天皇を安本さんが基準にしたのかそこのところの説明は具体的には示されていません。

安本さんは先述のように、水野佑さんという歴史学者の古代天皇の活躍年代論について、「水野説は計算すると16.33年/代となる。これは、天皇の平均在位年数が時代につれ短くなる傾向と逆行している。」と、自分の年代説をあたかも公理のように使って批判しています。

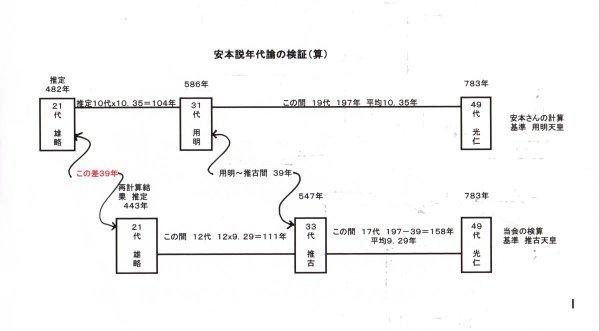

では、当研究会も安本さんの説を「公理」として、雄略天皇の活躍年代を再チェックしてみましょう。安本さんは、用明天皇以降の『記・紀』等の在位年代が信用置けるから、用明天皇を基準にした、とされます。敏達天皇でも崇峻天皇からでもよいと思うのですが。

当研究会は、用明天皇よりも後代で、没年なども、まあ、はっきりしている、推古天皇を基準に取ってみて、安本学説をそのまま適用して検算して見ました。(下図で示すように用明~推古は2代だけ違う)

検算の結果は、上図のように雄略天皇の活動時期は、なんと39年もずれてしまいます。つまり、始点をどこに置くかで大幅に狂いが生じるのです。雄略天皇の在世年代を、482年ごろに持っていきたいために、数理統計というまやかしの網をかぶせて、安本説が正しい、と無知の読者を誘導している、と言われても仕方ないでしょう。

結論的には、安本さんの天皇平均在位年を使っても、20~50年前後は簡単に動くこと。逆に言えば、つまり武=雄略に持って行こうとすれば安本説を使えば、恣意的に可能ということです。

もっと肝腎な問題は、武=雄略とし、讃=応神としますと、年代的な問題以外に、応神天皇と仁徳天皇の親子関係を、兄弟関係に『記・紀』の記事を訂正せねばならなくなることです。(これを中国史書の誤記誤伝として逃げています) しかし、この応神、仁徳のお二人は比較的長く在位しています(一倍年紀に直してそれぞれ40年66年)。とても兄弟間の皇位の移動とは、常識的に信じられません。

このことについて、安本さんお得意の数理統計学で、説明できるものなら説明して頂きたいものです。

②天皇が二人余る

次の疑問点は、讃=応神、武=雄略としますと、天皇「七」代になり、倭の「五」王に対し二人余ることになることです。都合が悪いことは頬かぶりです。中の三人の珍・済・興は、応神天皇と雄略天皇の中に入れ込み、仁徳・允恭・安康とそれぞれの天皇にあてはめています。しかし、『古事記』・『日本書紀』に記載されている履中天皇反正天皇のお二方が余ることについては神経をお使いになっていらっしゃいません。

その上、天皇間の姻戚関係の『記・紀』の記述が『宋書』に合わないことは、古代天皇の系図が間違っているのだ、と自説にあう学者先生を動員して、この本の中で説明させています。前に述べた、前田直典さん、山根徳太郎さん、西田長男さん、筑紫豊さんなどの名前を挙げて倭王讃=応神天皇説を補強されています。しかし、安本美典さんの看板の、合理的科学的な謎の解明には程遠く、私みたいな素人に、簡単に問題点を列挙されるようでは、と、夜郎自大という言葉を思い浮かべてしまいました。

疑問点はすでに述べましたように、『記・紀』の天皇系図と全く合わないことと、『記・紀』にこれほどの大事件が全く記載されていないのは何故なのでしょうか。

倭の五王の記事が何故記紀にないのか

東アジアの当時の状況を見てみますと、宋が建国したのが470年です。宋書に最初の倭王の朝貢の記事が出るのが471年です。当時の倭国の外交感覚も鋭いものだ、と素人の私でも感心します。

又、魏志の卑弥呼に関する記事は『記・紀』にも載せられています。『日本書紀』の編集年代から言って、『魏志』も『宋書』も百済系史料も、『書紀』の編集者の手元に参考書としてあったのはまず確実でしょう。

単に、歴代の天皇の伝承に無い、系図に合わないということで、『日本書紀』の編集者も無理に取り入れなかったのか、と思いましたら、そんな簡単なことではないようです。

古田武彦さんは、次のように指摘されています。【北朝(唐)を正統王朝とする立場の大和王朝は、『宋書』は南朝の歴史書つまり偽王朝の歴史書だ、として引用をしていないのではないか】と。

古代の史資料の注意すべき点を、安本さんは、ウラの取れない資料はだめだ、天皇の没年記も日本国内資料の『記・紀』だけでは駄目だ、むしろ科学的に(?)数理統計学を使って、平均在位年数から割り出すほうが正しい、と言っています。

しかし、先述のように、大和朝廷によって編纂される『日本書紀』が、外国資料を手元に置き、自国の歴史記述に参考とし、不都合なものはとりさり、都合の良いものは、卑弥呼朝貢などを神功皇后に入れ込むなどしています。

また朝鮮半島の各王朝も、例えば『百済本記』や『三国史記』などは、『記・紀』よりもずっと後代の編集であり、逆に『日本書紀』を参照にし、自国に都合の良いような取捨選択をした、ということは常識的な推定と言えるでしょう。

それなのに、なぜ、宋書にある、”倭王に六国安東大将軍の授号”などの一大記事が、『日本書紀』に載らなかったのか?これらについて、安本さんは気にもしていないようです。何らかの理由で載せることが出来なかったのではないか、という推論するところまで頭が回らなかったのでしょうか。

安本さんは、中国の記録にあって日本の記録が合えば、それは使える、九州に王朝があったのなら、その記録が現地になければそれは存在しなかったということだ、と全く粗雑な論理の組み立て方です。

中国の記録(『宋書』)にあって、何故日本に記録されていないのか考えを廻らすべきではないでしょうか。私みたいな素人にもいい加減だなあ、と思われます。

”倭の五王”の古田武彦説

古田武彦さんは”倭の五王”について、『「邪馬台国」はなかった』、『日本列島の大王たち』、『日本古代新史』、等等で論述されています。この安本さんの『倭の五王の謎』にも古田さんの説が『「邪馬台国」はなかった』から一部紹介されていますので、古田さんの第一書『「邪馬台国」はなかった』から「倭の五王」のところを見てみましょう。

しかし、文庫本で100ページ以上を割いて詳細に論じられています。今回”抄録”にまとめて皆様の参考に供したいと思います。(参考に古代天皇の在位・寿命表を載せています)

骨子は、”『宋書』に記載のある倭国は九州にあった、と見なければすべて辻褄が合わない、逆に云うと、倭国が九州にあった国とすれば全て辻褄が合う。倭の五王は倭国の王たちであり、その倭国は九州にあった。近畿王朝の天皇とは全く関係ない。”、ということです。

倭の五王も無理に大和朝廷の天皇に当てはめようとするから無理が行く。安本さんの説でも、先述のように、讃=応神天皇とし、武=雄略天皇としていますが、『古事記』も『日本書紀』も応神天皇と雄略天皇の間には5人の天皇が在位しているとされています。可哀相に、履中・反正の二人の天皇は、安本さんによって、中国の目からすると、存在しなかったことされてしまいました。

そのほか、安本さんの説には多くのほころびが見られます。安本さんは、”応神天皇と仁徳天皇は『記・紀』の言うように、親子ではなく実は兄弟であった、とすれば中国側の資料と合う”、と結局,、『記・紀』の大改竄で辻褄を合わせようとしています。

又、『宋書』には倭の武王は、その上表書に戦に苦労している旨述べ、”親兄弟共になくし”と書いてありますが、安本さんは自説にとってまずいと思ったのでしょう、全く触れていません。『記・紀』には、雄略天皇の親の允恭天皇や、兄弟の安康天皇がそのような不自然死を遂げた、という記事は全くありません。

安本さんも、古田さんの説を真摯に検討し、古田さんから、少なくとも常識的な人間を納得させることの出来る論述の仕方を、学ぶ必要があるのではないでしょうか。

九州の倭国が、朝鮮半島で六国安東大将軍の称号を南朝劉宋から受け、その権威維持のために払った代償が、後年の白村江の敗戦から倭の滅亡に至るわけです。しかし、この倭の五王時点では、筑紫の倭国王朝は厳然として存在していたことを『宋書』は示していると言えるでしょう。

稲荷山鉄剣銘の読み方

武=雄略の傍証として、稲荷山の鉄剣の銘文の読み方について安本さんの数理文献学学手法で読み方を論じておられます。「獲加多支鹵(ワカタケル)大王の寺(役所)斯鬼宮に在るとき」と銘文を解読されて、獲加多支鹵=ワカタケル=雄略=武と論を進めています。

しかし、これも粗雑な組み立て方で、例えば一つの言葉の中に、安易に、漢音と呉音を都合によって取捨して取り込んだり、全体の読み方を示せなかったりしていらっしゃいます。「獲」の字は呉音で「わ」と読むからワでよいのだ、とどうしてもワカタケル大王に持っていきたいようです。

辛亥=472年とすると時代的に雄略天皇と時代が合うとしています。 残念ながら、安本さんは、獲加多支鹵=ワカタケル=雄略=472年 という結論に持っていくことに汲々とされている、といって良いと思われます。

そう疑念を持たざるを得ないことの理由は、鉄剣銘に斯鬼宮という語が刻まれていますが、その解釈が恣意的と思われることです。安本さんは、雄略紀にシキ宮という記事が出ているから、大和の磯城宮とされます。

しかし、この埼玉の稲荷山古墳の近くに「シキ」という地名があるのを意識的にか触れていらっしゃいません。関東に在住されている方にはお馴染みの「志木」市という地名です。これについて、古田武彦さんは1979年の『関東に大王あり』で指摘されています。

この『倭の五王の謎』の本の中で、安本さんは古田さんの『関東に大王あり』に言及され、関東に大王など居たわけがない、と一蹴されるだけで、関東のシキの地名あり、の指摘には頬かぶりで済ませられています。又、その後古田武彦さんは、『日本列島の大王たち』で”栃木県藤岡町に磯城宮とそのものズバリの古地名の存在”を指摘されていることも付け加えておきます。

もう一つ寅七が気になるのは、その銘文の中にある”寺”という字です。”寺”は古代中国では、”役所”の意味で使われているようですが、わが国でいつから”寺”が、どのように使われたか、ということに興味があります。雄略の時代472年に”寺”という字が使われていることの不思議さです。

安本さんは全く気にされず、「ワカタケル大王の寺シキ宮にありし時」、など日本語とは思われぬ読み方をされています。

私の小さい時分、定かではありませんが、”仏教はイチニイチニ”とやって来た、と皇紀1212年(西暦552年)の仏教公伝を、ゴロ合わせで覚えたようなかすかな記憶があります。

この埼玉県で出土した5世紀の鉄剣の銘文に、何故「寺」という語が出てくるのか、宮と寺の使い分けはどうなっているのか、仏教の伝来は6世紀初めとされているのに、何故という当然の問いが安本さんには浮かばなかったのでしょうか。

調べてみますと、『日本書紀』に「寺」という字が出てくるのは、”欽明天皇6年に百済から丈六の仏像が献上され、それから7年後に、蘇我の稲目が「寺」の建立のお許しを得た”、という記事が最初です。おおよそ6世紀半ばの出来事と見られています。

そして、”寺”が役所の意味で使われた正式な例はわが国では見当たらないようです。古代は”宮”が大王の居るところ、つまり役所ということではなかったかと思います。そういうわけで、”寺が宮に在る”などは日本語的ではありません、と申し上げました。

472年に埼玉県で何故、近畿でも使われていない「寺」という字が使われているのか、それも役所という意味で。安本美典さんのお得意の数理統計学を使って、解明していただきたいものです。(古田武彦さんは、”「寺」は大王の一字名で、「獲加多支鹵」はカタシロ大王寺を獲て云々”という読み方を提案されています)

結び

この研究会の『倭の五王の謎』に対する結論は、倭の五王は”倭国=委奴国=筑紫の国の王朝”の王たち、が全ての謎を氷解させる、ということです。

この安本さんの著書『倭の五王の謎』での論述は、今までの多くの”倭の五王=大和王朝の天皇”論者の中では、「古代天皇在位平均年数」という新しいファクターを持ち込んで一見新鮮に見えます。しかし検討してみれば、その平均在位年数論も、結局はワカタケル=雄略に持って行くための小道具に過ぎなかったのではないか、と思われる安本さんの”倭の五王の謎”解きだったということでした。

今回の『倭の五王の謎』という本は、安本さんが、「雄略天皇=倭王武」と持っていくために、「古代天皇平均在位年数」という、いい加減な「安本公理」を適用した結果を発表したものです。この「安本公理」は、その後も続々と安本さんの本に現れます。

後日、改めて『大和王朝の起源』を批判の俎上にあげ、「卑弥呼=天照大神」説、「高天原=甘木」説などを検討したいと思っています。

(この項終わり)

トップページへ戻る 著作者リストに戻る