槍玉その48 『古代九州と東アジア』 小田富士雄 同成社 2012年 書評 文責 棟上寅七

はじめに

福岡大学の名誉教授小田富士雄氏が今までの業績をまとめて一大著作を出されました。『古代九州と東アジア』というタイトルでⅠ部、Ⅱ部で、Ⅰ部¥15750、Ⅱ部¥14700円、計¥30450という高価な本です。出土品の資料などの貴重な写真とデータが沢山載っています。大津透教授の『天皇の歴史01神話から歴史へ』の書評のあと、何をしようか、と思っていたところでしたので、考古学の勉強も兼ねて取り上げてみることにしました。

普通の単行本の倍のサイズで、各600頁もある大型本が2分冊で、セロハンカバーで箱入りですから、取扱いも丁寧にしなければなりません。考古学では全国に名の通ったお方ですから、素人の棟上寅七がどれほど太刀打ちできるか心細いのですが、匹夫の勇を振るって書評の域まで到達したいものと思ってはじめました。

著者の経歴、著作など

著者の経歴は、本の奥書によりますと、1933年北九州市生まれ。1957年九州大学文学部史学科卒業。1960年10月九州大学史学科博士課程中退、文学部助手。1971年別府大学文学部助教授。1983年北九州市考子博物館館長。1988年福岡大学人文学部教授。2004年福岡大学定年退職、福岡大学名誉教授称号授与。と、錚々たるご経歴です。

主要著書として本の奥書には次の書名が挙げられています。

『九州考古学研究』(全5巻)(1977~1990年 学生社)

『九州古代文化の形成』(全2巻)(1985年 学生社)

『石人石馬』(1985年 学生社 編共著)

『西日本古代山城の研究』(1985年 名誉出版 編共著)

『古代を考える・沖ノ島と古代祭祀』(1991年 吉川弘文館 編共著)

『日韓交渉の考古学・弥生時代扁』(1991年 六興出版 共編共著)

『古代を考える・磐井の乱』(1991年 吉川弘文館 編共著)

『風土記の考古学4 豊後国風土記の巻』『同 5 肥前国風土記の巻』(1995年 同成社 編共著)

『古代九州』(2005年 平凡社 監修共著)

『古代九州と東アジアⅠ・Ⅱ』(2012~2013年 同成社)

以上のほか総計20点以上の出版をされています。そのなかで、田村圓澄氏・山尾幸久氏と共著で出された『磐井の乱』(1998年 大和書房)については、当ホームページで「槍玉その12」で批評させてもらいました。お読みになっていらっしゃらない方はクリック下さい。

右の写真に見れるように大判の大層な本です。(写真ではセロハンカバーを外しています。)比較のために、角川文庫『盗まれた神話』と並べてみました。

右の写真に見れるように大判の大層な本です。(写真ではセロハンカバーを外しています。)比較のために、角川文庫『盗まれた神話』と並べてみました。

この本の内容

この『古代九州と東アジア』という本は、著者が長年携わってきた九州や東アジアの、主として弥生期の遺跡についての論文などをまとめたものです。

内容は二つの巻に分けられて叙述されています。

第Ⅰ巻では 序説 弥生・古墳時代の九州ではじまり、第1部 「弥生時代」(16章)、第2部 古墳時代(22章)628ページ、です。

第1部 弥生時代 の内容は、第1章「稲作の開始と遠賀川式土器」に始まり、以下、「北部九州の弥生建築」・「弥生文化と日韓交渉」・「北部九州の墓制」・「弥生時代墳丘墓の出現―佐賀県吉野ヶ里墳丘墓をめぐって」・「奴国の首都須玖岡本遺跡」・「「吉野ヶ里遺跡の源流と弥生社会」・「北部九州の首長墓とクニグニ」・「北九州沿海地域の弥生青銅武器―中期前半墳墓の性格をめぐって」・「一鋳式銅剣覚書」・「国産銅戈の出現―新出の細形銅戈鋳型をめぐって―」・「漢式銅鏃覚書」・「銅鐸の出現」・「宇木汲田出土環頭銅舌考」・「日韓の出土後銖銭」と各章が続き、第16章「沖縄の弥生時代と外来遺物」で終わります。

第2部、「古墳時代」 の内容は、第1章「古墳伝播の道」ではじまり、「古墳期における日韓交渉―倭と百済・伽耶・新羅」・「韓国の前方後円墳」・「百済古墳文化と北部九州―特に横穴式石室について―」・「5世紀代北部九州の古墳文化―とくに横穴式石室の導入とその背景―」・「古墳時代の海上交通」・「筑前国志麻郡の古墳文化」・「古代沖ノ島祭祀と宗像」・「韓国竹幕洞祭祀遺跡と古代祭祀」・「八女古墳群における石人」・「筑紫君磐井の乱と火(肥)君」・「豊国の装飾古墳」・「五郎山古墳の装飾壁画」・「装飾古墳にみる大陸系画題」・「埴輪と装飾古墳にみる古代船」・「須恵器文化の形成と日韓交渉・総説編」・「対馬・矢立山古墳群の歴史的位置」・「東十郎古墳群の終焉と骨蔵器型須恵器」・「百済武寧王陵文物をめぐる東アジア世界」・「武寧王陵鏡・綿貫観音山鏡との出会い」と続き、第22章「参考・重用遺跡解説」で終わります。そのあとに、参考文献・初出一覧と続き、第Ⅰ巻は終わります。

第Ⅱ巻も構成は第1巻同様です。第Ⅰ巻が「北部九州とか日韓とか割と広い舞台でしたが、第Ⅱ巻では、一部を除き、北部九州の個々の遺跡調査に係わる報告が主となっています。

第3部 「古代」 の内容は、序説 太宰府史跡の成立 にはじまり、第1章「百済熊津・泗沘期の都城制と倭」から、「水城と大宰府都城」・「古代九州の朝鮮式山城新考」・「日本の朝鮮式山城の調査と成果」・「鞠智城をめぐる諸問題」・「鞠智城創設考」・「西海道国府遺跡の考古学調査」・「小郡市上山田遺跡の構成と歴史的位置」・「中津市長者原遺跡の性格」・「筑紫・観世音寺創建年代考」・「都城制と大寺」・「考古学から見た武蔵寺の創建」・「肥前の奈良時代寺院跡」・「九州の古代瓦窯とその系譜」・「西海道国分寺の建立と屋瓦」・「古瓦からみた井上廃寺建立の諸問題」・「豊前の古代瓦の諸問題」・「老司式軒瓦の再検討」・「九州の瓦原塔」・「九州古代経塚考」・「九州における経塚と佐賀県築山瓦経塚の発見」・「豊前の経塚」・「杵築市東光寺経塚の調査結果と特色」・「北部九州の霊山」・「古代中国陶磁の流れと日中交渉」・「豊前 足立山発掘の古鏡」と続き、第27章「高麗青磁起源考」で終わります。

第4部 「研究史・紀行文」 の内容は、「中山平次郎氏の弥生文化の研究」・「日本考古学50年の足跡・九州」・「1992年9月平壌考古訪問」の三章です。あと、参考文献・初出一覧が付けられているのは第Ⅰ巻と同様です。

第Ⅱ巻は、597ページと、Ⅰ、Ⅱ巻合わせて、B4版計1225ページに及ぶ大作です。

この目次の見出しをご覧になっただけで、大層な本、立派な内容の本だと、本を手に取られた皆さんは思われることでしょうし、棟上寅七も同様でした。

この本を次のように書評として纏めてみました。

書評内容 目次

(A)小田富士雄氏の考えがよく見えない

(a‐1)最初に読んだ時の感想・(a‐2)最初に浮かんだ疑問点・(a‐3)小田富士雄氏の弥生年代区分・(a‐4)小田富士雄氏の考えが見えない事柄

(B)小田富士雄氏の時代区分認識

(b‐1)土器編年について・(b‐2)C14法とか年代年輪法について・(b‐3)小田富士雄氏の古代遺物からの年代推定について(漢鏡や魏鏡、国産鏡についての意見)

(C)小田富士雄氏の古代墓制認識

(c‐1)古代の墓制の変遷・弥生墳丘墓から大型古墳へ・(c‐2)周溝墓について・(c‐3)墳丘墓について・(c‐4) 墓制の変化 古墳の伝播

(D)小田富士雄氏の文献の理解について

(d‐1)小田富士雄氏の歴史認識・(d‐2)小田富士雄氏の時代区分の認識・(d‐3)文献の解釈について・(d‐4)小田富士雄氏の邪馬台国論

(E)その他の古代遺物などの小田富士雄氏の見解について

(eー1)・三角縁獣神鏡の諸問題について・(eー2)石人石馬の解釈・(eー3)早良王墓について・(eー4) 宗像の歴史について・(eー5)神護石について・(eー6)その他

まとめとして

ではここからが本論です。

【書評 古代九州と東アジア】

(A)小田富士雄氏の考えがよく見えない

(a‐1)最初に読んだ時の感想

取りあえず「序説 弥生・古墳時代の九州」から読み始めてみました。

小田富士雄氏のレベルと当方との差がありすぎるのでしょうが、「弥生時代」の定義の説明なく、九州と他の地域との文化発展度の差についても述べられることもなく序説は終わります。 では、各章のところで説明があるのかと思って読み進めましても、結局小田富士雄氏の「日本古代史の発展状況」を読み取ることが出来ませんでした。

小生が期待したのは「弥生のあけぼの」の地の、筑紫の出身の古代史学者小田先生が、どのように「筑紫の古代」を説明して下さるかな、ということでした。

しかし、この期待は裏切られました。この小田富士雄氏の『古代九州と東アジア』は、考古学者の一生での活動総括という、自分史的な意味合いはある、ということは認められますが、それ以上の期待はしない方が良いようです。

当方が期待した、弥生時代の始まり、北部九州と近畿その他の地方との発展段階の格差、などについては殆んど述べられません。おまけに、弥生中期だ、中期末期だとかで時期を述べられますが、それと絶対年代との照合が難しい書き方をなさっています。小田富士雄先生と同じ「古代の物指」を持っていないと、この『古代九州と東アジア』は読み通せないようです。

しかも、「これが現在の定説である」というフレーズは多く見られます。定説内での学者ということから、その仲間内では「大家」で通り、マスコミも考古学に関して何かの発見があるとコメントを貰いにいくのでしょう。考古学を学ぼうとする若い人たちが、このような本を3万数千円という大枚をはたいて買わなければならないのであれば本当に可哀想、とまで思いを馳せました。

年代区分とか、土器編年、古墳編年などの基礎知識がないと、とても読めない本です。では、それらの基礎知識があれば、読んで見て何かご利益があるのだろうか、と疑問が浮かんでくる本です。この本は、小田富士雄氏の「自分史」みたいなものだ、そう思うと、小田富士雄氏が自分の気に食わない学説や、気に入らない人によって発掘されたりした遺跡についての記述がないのも理解できます。

しかしそれでは『古代九州と東アジア』というタイトルは羊頭狗肉ではないのかなあ、副題に「自分史」というような言葉が置かれてたら、内容と合うと思われる本のようです。

(a‐2)最初に浮かんだ疑問点

読み始めて、途中でいろいろと疑問が起きるのですが、ひょっとしたら後の方に書いてあるかもしれない、などと思って読み進めていますが、「定説」が前提で、その「定説」の説明がないので一般の読者向きではない本だ、ということは三分の一位読み進めて判りました。

途中で起きた疑問は、たとえば次のような事柄です。

・小田年代論の基本は? 年輪やC14法との関わりの有無は?

・小田年代論を支える編年論は? 土器編年 青銅器編年 鏡編年 古墳編年 などは?

・小田年代論を支える文献の理解は? 後漢書・魏志・日本書紀・古事記などの引用の正当性は?

・古墳期における大陸文化の影響の有無?朝鮮半島との文化交流の相互性の有無?

このような点を基準にして整理しないと小田さんの論文は理解できない、と思うのです。しかし、まず年代論の基本の説明がないのです。普通の弥生前期・中期・後期の3分割でもないようなのです。

(a‐3)小田富士雄氏の弥生年代区分

小田富士雄氏のこの『古代九州と東アジア』のなかで、例えば吉野ヶ里についての説明では、「吉野ヶ里遺跡の出現は 弥生前期初頭(前4世紀以前)で、弥生後期の終末期(AD3世紀)まで続く」など、とあります。

つまり弥生時代はBC4世紀以前に始まり、AD3世紀までつづく、という理解のようです。トータルでは700年プラスアルファとなる、ということのようです。

しかし、この大作の中に何処にも弥生時代全体の絶対年代での説明がないのです。推定しますに、この本に収められている数々の論文は、仲間内のもので、「一般読者」に読ませることを目的でなく、仲間内ではこれで通っていて、小田富士雄先生に、「先生の弥生時代の定義や、その年代」について、説明を求める不遜な弟子たちはいないからなのでしょう。

それ以外にも、この本の中には、弥生前期・中期・後期、また、それらを、それぞれ再分割した表現が、数多い小田氏の論文中に多発していますが、それらの片言隻語から小田氏の年代論のベースを構成しなければならず、それに手古摺らされたわけです。

普通「弥生時代」と言えば、(Wikipedeia 2013.6.03 によれば)

【弥生時代(やよいじだい)は、北海道・沖縄を除く日本列島時代区分の一つであり、縄文時代に続き、古墳時代に先行する。およそ紀元前3世紀中頃(この年代には異論もある)から、紀元後3世紀中頃までにあたる時代の名称である。具体的には、稲作技術導入によって日本での水稲耕作が開始された時代である。

弥生時代は、水稲耕作による稲作の技術をもつ集団が列島外から北部九州に移住することによって始まったとされる。しかし、また水稲である温帯ジャポニカが、例えば、板付遺跡などではBC9世紀には栽培されていたなど、縄文晩期には導入されていたともいわれ、現在では稲作開始時期自体が確定できない状態である。

また、縄文式土器から弥生式土器への移行をもって弥生時代への移行とすることもあるが、特に東日本では弥生式土器と縄文式土器の区分も不明確であり、編年の基準としては使いがたい。

弥生時代の時期区分は、従来、前期・中期・後期の3期に分けられていたが、近年では上記の研究動向をふまえ、早期・前期・中期・後期の4期区分論が主流になりつつある。また、北部九州以外の地域では(先I期~I期~ V期に分ける方法もある。早期は先I期、前期はI期、中期はII - IV期、後期はV期にそれぞれ対応する。早期は紀元前5世紀半ば頃から、前期は紀元前3世紀頃から、中期は紀元前1世紀頃から、後期は1世紀半ば頃から3世紀の半ば頃まで続いたと考えられている。

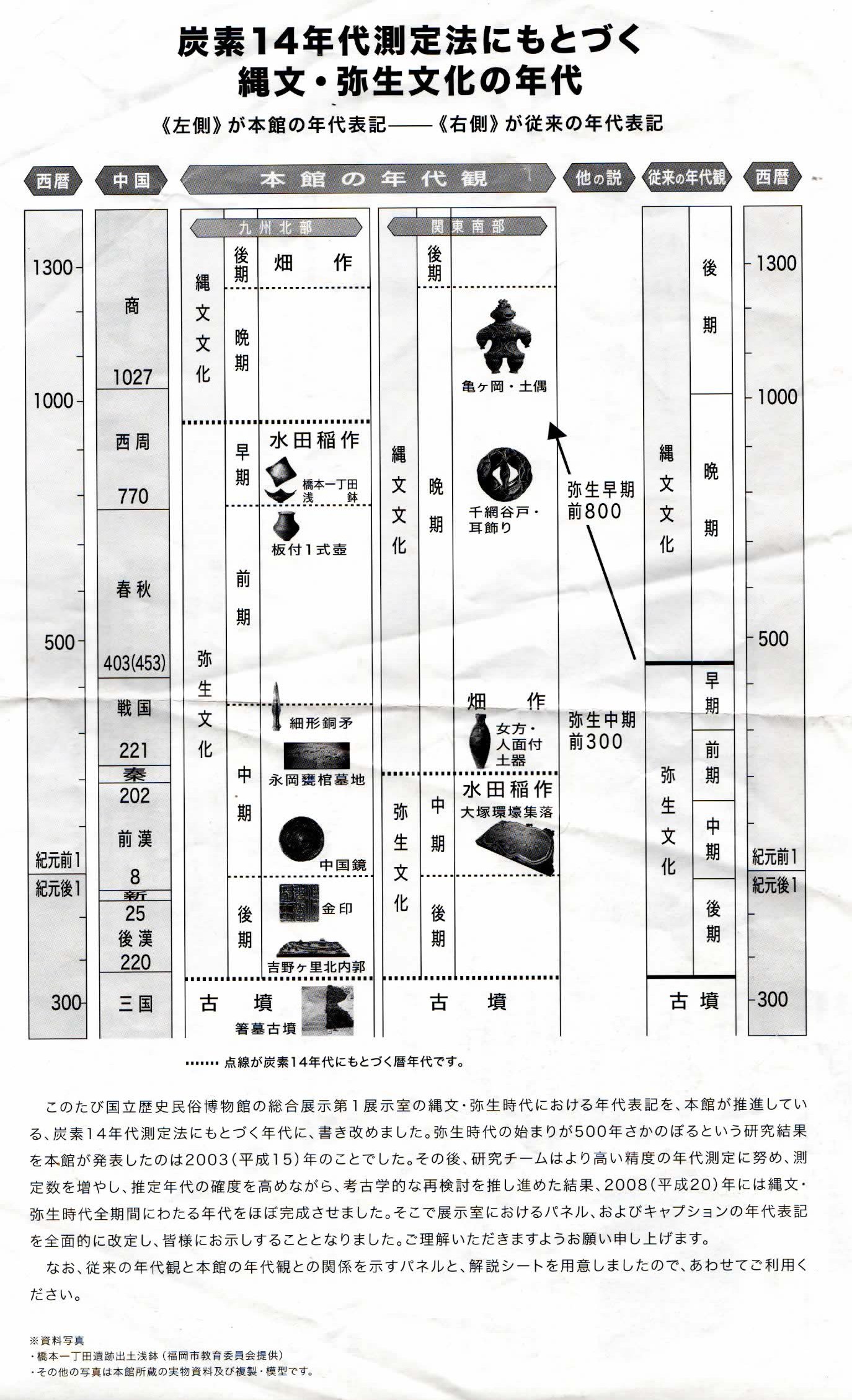

2003年、国立歴史民俗博物館の研究グループは、炭素同位対比を使った年代測定法を活用した一連の研究成果により、弥生時代の開始期を大幅に繰り上げるべきだとする説を提示した。

これによると、早期のはじまりが約600年遡り紀元前1000年頃から、前期のはじまりが約500年遡り紀元前800年頃から、中期のはじまりが約200年遡り紀元前400年頃から、後期のはじまりが紀元50年頃からとなり、古墳時代への移行はほぼ従来通り3世紀中葉となる】とこのような説明です。

一般的に、BC3世紀に始まりAD3世紀に古墳時代に入る、という定説だったが、最近では、弥生早期という概念ができ、BC10世紀頃、弥生前期の始まりがBC8世紀初頭で、古墳期に入るのは従来の定説と同じAD3世紀頃、ということが「国立歴史民族博物館」の説だ、ということのようです。

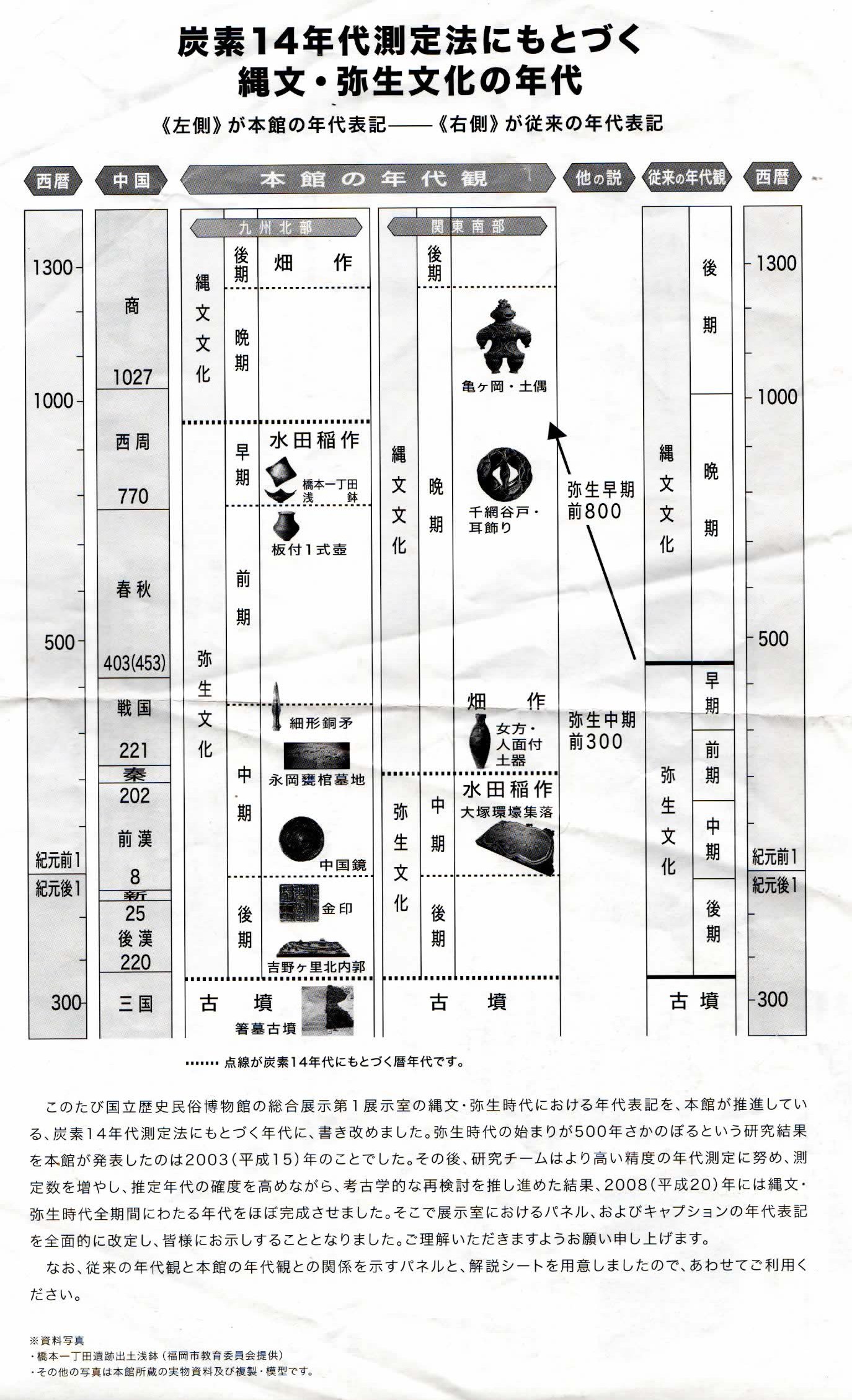

国立民俗歴史博物館に一昨年訪れた時もらった、パンフレットでの縄文・弥生時代の年代区分は次のようでした。

これによりますと、北部九州の弥生時代の始まりは、BC9世紀で、中期がBC4世紀ごろから紀元0年ごろ、終末期(古墳時代の始まり)がAD三世紀中ごろとされています。

これは、表の中の「注」にありますように、「炭素14年代測定法」にもとづくとされています。

小田富士雄氏は、この『古代九州と東アジア』を読む限りにおいては、後に詳しく述べますが、炭素14年代法による測定を信じられていないようです。

従って、旧来の、弥生時代はBC3世紀中頃で始まり、AD3世紀中頃まで。それを200年後と区切って、前・中・後期とされているのかと思いました。

しかし、そうでもなく、何かご自身の尺度をお持ちのようなのですが、はっきりとは示されません。

この問題については、後に「青銅器」の時代区分のところで出てきますので、その折に詳述します。そこでは弥生中規はBC100年ごろからAD50年までの約150年間を、中期とされ、「初頭・前半・中頃・後半・末期」と五段階に分けられています。しかし、弥生時代全体像は見えないのです。

このように、『九州の古代と東アジア』という本は、「全体像をつかむことが難しい本」ということだけは間違いないようです。

(a‐4)小田富士雄氏の考えが見えない事柄

この本は、小田富士雄氏の発表された論文などをいわば「寄せ集めた」本ですから、止むを得ないのでしょうが、前述の「弥生時代」のように、全体を通した「小田富士雄史観」というものがよく見えてこないのです。

弥生時代の始まりと終わりについての意見が、はっきりと見えないこと、それ以外にも次のような点が、前述の疑問点に加えて、「小田富士雄氏の考えがよく見えない」という事柄として挙げられます。

a)土器編年の基準がよく見えないこと(北部九州の土器と他の地域との比較が無い)

b)C14法とか年代年輪法についての意見がはっきり見えないこと

c)文献の理解がはっきりと見えないこと

d)倭人伝の「邪馬壹(台)国」についての意見がはっきりと見えないこと

e)漢鏡や魏鏡、国産鏡についての意見がはっきり見えないこと

などがあげられます。

従ってこれらの問題点をどのように小田富士雄氏が解釈されているのか、という点を明らかにする、という形で検討を進めて行きたいと思います。

(B)小田富士雄氏の時代区分認識

(b‐1)土器編年について

小田富士雄氏は土器編年の基本的なことについて、おおむね次のように述べられます。

【新宮立花貝塚でみると、遠賀式土器―中間型―須玖式土器が下層―上層というように層分かれしている。杉原荘介氏と森貞次郎氏がそれを検討し、1955年に『日本考古学講座』で新たな弥生式土器の型式分類編年観が示された】、とされます。(I-19頁)

【北部九州の土器は、弥生前期の土器としては、板付1式土器は弥生前期初頭であり、板付2式は弥生前期中ごろである、立屋敷土器も、下伊田土器も同時期である】(I-20頁)

また、【夜臼土器と板付土器が遺跡から同時に出てくる共伴関係から、縄文晩期という位置付けも出来るし弥生始源期といえるであろう】 しかし、【「板付遺跡の遺物から弥生文化の始源を縄文晩期に遡って追及しようという試みもある」が、「縄文晩期後半から終末にかけての、山ノ寺式―夜臼式土器の細分・文化相の検討などを通じて、弥生早期の設定が提案されているが、いまだ考古学会全体の賛同は得られていない」】(Ⅰ‐21頁)というように書かれています。

これらの説明のなかには、「前期初頭」という言葉はありますが、それが絶対年代で何世紀のことなのか、ということは何も書かれていません。つまり、それくらいのベースの知識がある人に対してのレクチュアなのか、それ以下の人たちは歯牙にもかけないというのか分かりませんが。

ともかく、近畿の陶邑の話も出てきますが、近畿の陶邑の陶器と、遠賀川式土器との編年の関係については全く触れられないのは不思議です。

この『古代九州と東アジア』という本の中には、数多い土器に関する論文が載せられています。しかし、それらは、上記のように全体からの鳥瞰的見方が無いために、考古学仲間にしか通じない、OX式土器という名の土器という名称を乱発して、それで年代確定に使っていますが、外部の人にはなかなか理解できない、ということです。

一般的に、考古学お土器関係の書物はそのような傾向があると言われますが、小田富士雄氏の『古代九州と東アジア』という本も同様な傾向で、この業界の宿痾なのでしょうか。

(b‐2)C14法とか年代年輪法について

「C14放射線年代測定法」について、小田富士雄氏は、本文では殆んど言及されていません。全くないのかなと思い、探してみましたら、本の一番最後の章「日本考古学50年の足跡」(Ⅱ‐548頁)に次のように書いておられました。

日本考古学会の諸研究プロジェクトについてその概要を記されています。その中の「生産技術特別委員会」(1964~71年)の中の「農業部会」で次のようなことを報告されています。

【第3回集会(1966年10月)では、今後の方針として、弥生時代の石器集成図や木製農機具の集成図の作成、C14年代測定値などの集成が協議された。C14年代測定法についても、各地のデータ39件が報告され、九州関係では、「連絡誌 案山子4号」(1970)に、 福岡県板付遺跡 弥生時代前期 木炭 450±90B 、及び 同じく板付遺跡 貝殻 610±100B C.の2件が収録されている】と。

それにしても2013年に出版されたこの本に、よくも約半世紀前の状況報告で済ませているなあ、ということに驚きます。このC14法をどう使うのか、使わないのか、その辺は全くうやむやなのに、もっと驚きました。

これでは、この本を購入された小田富士雄先生の多数の教え子たちは、放射性同位炭素14法をどう評価すべきかわからないのではないでしょうか。「分からせたくない」、ということではないと思いたいのですが・・・

国立民俗歴史博物館の方々とは、「派閥」が違うのでしょうか、その活動について全く言及されません。

ですから、第1部「弥生時代」第1章「稲作の開始と遠賀川式土器」の中で、「板付遺跡の遺物から弥生文化の始源を縄文晩期に遡って追及しようという試みもある」(I‐20頁)。しかし、「縄文晩期後半から終末にかけての、山ノ寺式―夜臼式土器の細分・文化相の検討などを通じて、弥生早期の設定が提案されているが、いまだ考古学会全体の賛同は得られていない」(Ⅰ‐21頁)というようになってくるのだなあ、ということが分かります。

無数とも言える陶磁器遺物の編年に頭をひねらずとも、数少ないでしょうが、その陶磁器に付着している有機物や、出土層の有機物の遺物を年代測定に用いればいいのに、と思うのは素人考えなのでしょうか?

小田富士雄氏の、この『九州の古代と東アジア』に書かれている、弥生時代の出土品にも、沢山の有機物の遺物があります。(書かれていない有機物の出土品はもっと多いと思われますが)

例えば、・田熊石畑遺跡 1号墓 割り竹形木棺 ・吉武高木遺跡 1,2,3,4号墓 木棺(割り竹形および組み合わせ式)・吉武大石遺跡 1、5号墓 木棺・飯森樋渡遺跡 木棺群・馬見鎌田原遺跡 木槨墓 1、木棺墓7 というように小田富士雄氏は報告されています。

また、古墳時代初期では、次の例も書かれています。

・鋤崎古墳 埴質棺、箱形木棺・稲童古墳 8号墳 木心鉄輪鐙、11号墳 木棺(その他、棟上寅七の知識では、一貴山銚子塚古墳でも木棺が出土しています)

これらの遺物を、年輪年代法は無理かもしれませんが、C14法で検査すれば、木材の場合、その遺跡築造の上限の年代が、誤差の幅があるにせよ、推定出来るのではないか、と思われるのです。

しかし、小田富士雄氏は、なぜやろうとされないのか、弟子たちにさせようとしないのか、C14年代測定法が「定説」になっていないからないのでしょうか? 知ったらご自分の今までの年代構築が壊れるから、とは思いたくありませんが・・・

(b‐3)小田富士雄氏の古代遺物からの年代推定について(漢鏡や魏鏡、国産鏡についての意見)

その一例として、須玖岡本遺跡の年代推定においての小田富士雄氏のやり方をみてみます。

「王墓の出現」という項を立てて、須玖岡本と三雲遺跡を紹介され、須玖岡本遺跡について梅原末治氏の検討結果を紹介しています。その概要は次のようなものです。

【須玖岡本D遺跡から多くの(30面近くの)漢鏡が出土している。このうちキホウ鏡のみは後漢代後半以降に比定されるので、他地点からの混入品として除外されている。したがってすべて前漢代に比定される鏡鑑となる】(I-110頁)

小田富士雄氏は、須玖岡本遺跡の年代判定の根拠に、この遺跡を調査した梅原末治氏という考古学の権威の見解をこのように述べて、漢鏡の製作年代に近い、弥生中期中頃としています。

しかし、巧妙に梅原末治氏の虁(キ)鳳鏡キについての見解は捻じ曲げられているのです。「他地点からの混入」をあたかも梅原先生の結論のような書き方をされています。

須玖岡本遺跡 どんなに早くとも虁(キ)鳳鏡の示す2世紀の後半を遡り得ず、むしろ3世紀の前半に上限を置くべきことにもなろう(梅原1969)という年代観を唱導して譲らなかった。しかし、その後の日中両国における鏡鑑研究の進展と三雲・井原につづく漢鏡出土遺跡の増加などから、虁(キ)鳳鏡の混入とみる見方が妥当であろう。(Ⅰ‐69頁)

そして、岡崎敬氏の見解を引用されます。【出土鏡は前漢中期(およびそのやや後)を主体としながら1期(武帝時代)の鏡を含んでいるものの、下限は流雲文縁方格規矩四神鏡を伴わないところから上限を宣帝時代に下限を金印がもたらされた後漢の光武帝の中元2(57)年以前におくことを考定された。以上が明治32年発掘の須玖岡本遺跡の発見から現在の比定にいたった経緯の概要】(Ⅰ‐70頁)と説明されます。

また、須玖岡本遺跡が単に「王墓」だけでの遺跡ではない、と次のように説明を加えられています。

【須玖岡本遺跡周辺における青銅器生産が最盛期を迎えたのは後期後半~終末期であり、工房群は丘陵の北側低地に移動していく。なかでも広形銅矛生産が主流をなし、後期の邪馬台国連合体制下における国々の祭祀に重要な役割を果たした銅矛生産の大部分が奴国の工房で分担され、北部九州を中心に北は対馬から韓国金海地方、東は四国方面にまで流通している。その生産機構は青銅素材の集積管理とともに奴国直営下におかれて官営工房的性格を発揮していただろう】(Ⅰ‐72頁 (以下ガラス生産も同様との記事が続く)

ちょっと煩雑になりますが、そのところの小田富士雄氏の文章を紹介します。

【出土遺物は、梅原末治氏の検討されたところ、虁鳳鏡1・重圏四乳葉文鏡2・方格四乳葉文鏡1・重圏精白鏡3・内行花文精白鏡4~5・重圏日光鏡3・内行花文星雲鏡5~6、さらに「破片から形式をほぼ推し得る可能性のあるもの、並びに大きさの推定出来得るもの」として精白鏡系遺品4以上・内行花文縁鏡数片・蟠螭内行花文鏡片・一種の草葉文鏡片をあげ、「細片を除いて形の復原の可能な類の通計三十面以内」となる。

このうち現在では、虁鳳鏡のみは後漢代後半以降に比定されるので、他地点からの混入品と考えられて除外されている。したがってすべて前漢代に比定される鏡鑑となる。また共伴の青銅武器に多樋式銅剣1・銅剣破片3・中細銅戈1があり、漢代ガラス璧片2・ガラス勾玉1・ガラス管玉12などがある】

この文章を読むと、梅原末治氏も「虁鳳鏡は他地点からの混入」と見ているようにもとれる文章です。本の巻末の参考文献に【梅原末治1959「筑前須玖遺跡出土の虁鳳鏡について」『古代学』8巻増刊号】と上げてありますから尚のことでしょう。

古田武彦氏もこの須玖岡本の遺物についての梅原末治氏の見解について、検討された結果を述べています。その結果は小田富士雄氏の見解と大きく違い、須玖岡本遺跡は弥生後期末となり、小田富士雄氏の年代比定と約3世紀も違ってくるのです。

古田武彦氏の論述の骨子は次です。

【梅原末治氏の論文「筑前須玖遺跡出土の虁(キ)鳳鏡について『古代学』8巻 は素晴らしい論文である。その要旨は次のようだ。

①須玖岡本遺跡のD地点から前漢式鏡が30面前後出土し、一個は虁鳳鏡だ。

②この虁鳳鏡は最初の遺跡訪問者である考古学者の八木奘三郎が、百乳星雲鏡片とともに持ち帰ったもので、二條公爵家の陳列間に展示された。その経緯からこの虁鳳鏡が須玖出土品であることは殆んど疑いを残さない。

③これは現物の観察によっても、付着物などの観察から、他の出土品と同じ甕棺に共存していたことを裏書きする。

④この虁鳳鏡は、内外に存在し、百面近い実見の比較からこの鏡の鋳造の実年代は2世紀後半以降である。

⑤従って須玖岡本遺跡の築造実年代は3世紀前半以降である。

⑥従来の須玖期の実年代をいまから凡そ二千年前とすることは、須玖と三雲の副葬鏡を前漢の鏡式とする我々の既往の諸論からであり、この論文はそれについての補正である。

⑦問題の虁鳳鏡は他からの混入であるという見地はとりえない】 と紹介されています。

古田武彦氏は、梅原氏の見解は、「須玖岡本遺跡は弥生末期?」ということです。小田富士雄氏が「梅原見解」とされるものより3世紀?も遅くなっているのです。

この梅原氏の検討結果について、古田武彦氏は『よみがえる九州王朝 幻の筑紫舞』 第二章 邪馬一国から九州王朝へ III 理論考古学の立場から で詳しく述べられています。

梅原先生のこの須玖岡本出土鏡についての見解は、全く小田富士雄氏の説明と相反するものです。勿論、梅原先生の意見も、時期によって変わったと、ご自身仰っていますが、この本を読む読者は2013年という現時点での解釈を求めているわけです。

上記の梅原先生の発表論文を、小田先生ともあろうお方が、参考論文として論文名だけを上げて、その内容と違ったような説明をされるのは如何なものでしょうか。ご自身忸怩たる思いをなさっていらっしゃるのではないでしょうか?

なぜなら、細形鋳型の発見の歴史を述べる中に「鋳型は、より古い時期の土器群のなかに流入したのであろうという不自然な解釈から脱する事ができなかった。」(I-97頁)と、混入説に対して批判的に記述されているところもあるのです。

なぜ小田富士雄さんがこのように梅原論文を捻じ曲げて、須玖岡本遺跡の年代を古くしたいのかということですが、梅原論文によると、須玖岡本遺跡は3世紀の遺跡となり、『魏志』倭人伝が記す「邪馬壹国」卑弥呼女王の時代となります。

この遺跡から出土した多くの漢鏡が「魏朝からの下賜品」に当る、という可能性に小田富士雄氏は思いあたり愕然とされ、無意識のうちに「邪馬台国近畿説」擁護のために捻じ曲げられたのでしょうか。

もう一つ付け加えたいのは、九州の古墳などからの特異な出土品、巴型銅器や黄金鏡についての考察が、この『古代九州と東アジア』に全く顔を見せないことです。小田富士雄氏がこれらに全く関係なかったのかと言うとそうでもなく、吉野ヶ里遺跡にはかなりの頁を割かれています。しかも吉野ヶ里遺跡からは、巴型銅器の鋳型まで出土しているのです。

定説がない判断をする、ということに、かなり慎重な性格の方、ということは分かりますが、なにか物足らない感じもします。

(C)小田富士雄氏の古代墓制認識

(c‐1)古代の墓制の変遷・弥生墳丘墓から大型古墳へ

小田富士雄氏は、次のように古代の墓制の変遷について、大略、次のように述べます。

【最近では、弥生墳丘墓→前方後円墳 という発展で考えられるようになった。十数年前までは巨大な前方後円(方)墳が古墳時代になって突如として出現すると説明せざるを得ない状況であったが、現在では弥生墳丘墓からの発展で考えられるようになった。

定型化した前方後円墳の出現には、その前段階のプロト古墳説があり、著者(小田)も同意出来る。これを、単なる弥生墓制の畿内から伝播の過程の局部的現象と捉える「プレ古墳説」(樋口隆康氏)とは見かたが異なる】(Ⅰ-46頁)

【吉野ヶ里遺跡の出現によって、弥生墳丘墓の発生をめぐって新たに東アジア的視野から検討する必要性が浮上するに至った。

弥生前~中期の、発生期の弥生墳丘墓は、第I期 板付田端・峯の遺跡が上げられる。峯遺跡はまだ1985年の調査報告書が出ていないのでそれを待ちたい。

第II期の墳丘墓の代表的なものは、須玖岡本(D)・三雲・樋渡(吉武)の各遺跡である。ただ、吉武地域の墳墓域は再利用の際の部分破壊によって元の形を復原するのは難しい】、というように書かれています。(Ⅰ-49頁) そして、【第I~II期を通して墓域が運営されたのは、吉野ヶ里遺跡だ】、と書かれています。

(c‐2)周溝墓について

小田富士雄氏は北部九州の弥生墳丘墓について、詳しく述べられています。

全体を詳述するのは大変ですので、小田富士雄氏の書かれているところの概略について紹介します。

まず、【周溝墓の最古は峯遺跡であり、弥生前期末に近畿に周溝を持つ方墳が成立し、中期には関東にまで波及した】、とされます。

【筑前町東小田の峯遺跡は、1号墓 周溝墓 22.3x15mの規模を持ち、築造年代は弥生前期前半であり、出土品としては有文壺が出土している。

しかし、峯遺跡が最古だが、九州地方で周溝墓が普及してくるのは、弥生時代も終末期以降である。九州で確実に継続してゆく過程はみられない。大型周溝墓を持つ吉野ヶ里遺跡と対比されるのに、大阪市平野区加美墳丘墓がある。そこには、高野槇の木棺と人骨が残っている】(Ⅰ-63頁)

【西日本における墳丘墓の出現が縄文時代から継承されず、突如として出現した背景には自主的要因より外来的要因が考えられる。中国の文献『山海経』・『論衡』などに、朝鮮半島と中国本土から東シナ海経由の二つのルートを示す】(Ⅰ-64頁)

【環濠研究の始まりは比恵遺跡の発掘調査から始まった】(Ⅰ-76頁)【しかし、これは環濠というより条溝集落というべきであろう】(Ⅰ-78頁)

【最古の環濠集落といいえるのは、板付遺跡である】(Ⅰ-79頁)

【西の大環濠集落としては、吉野ヶ里遺跡であり、弥生前期初頭から始まっている。東の大環濠遺跡としては、唐古・鍵遺跡であり、弥生前期末からである。しかし、大環濠の形成時期においては、唐古・鍵遺跡のほうが吉野ヶ里遺跡よりも先行する様である】(Ⅰ-87頁)

【ともかく、吉野ヶ里遺跡の発見により、従来の九州(小型)・関東・関西(大型)の環濠集落分類が修正されるようになった】(Ⅰ-88頁)

その他、那珂遺跡、江辻遺跡、中国の西安市半坡(ハンポ)遺跡、韓国の検丹里・松菊里遺跡、平塚川添遺跡、原の辻遺跡、などの紹介があります。

そして、原の辻遺跡も含め、大きい環濠集落の発見により、【邪馬台国連合体制下の国々の、環濠を有する拠点集落の立地・景観は多様であったことを実証することとなった】(Ⅰ-91頁)とされます。

この文章を読んでいますと、周溝墓も大環濠も、「近畿が先」という先入観念で叙述されているように感じるのは、当方の僻み心の故でしょうか?

第一、中国大陸や朝鮮半島から墓制が流入した、ということを言いながら、それに源流を持つ墓制は、東から西へ、というのは無理があるのではないでしょうか、というのが正直な感想です。

(c-3)墳丘墓について

【最古の墳丘墓は、弥生時代前期にまでさかのぼって北部九州に出現した】、という文章でこの項は始まっています。(Ⅰー104頁)

宇木汲田の遺跡に始まり、飯森遺跡群、吉武高木・吉武大石・樋渡遺跡の各墳墓群の説明があります。

【まず、吉武高木遺跡の3号木棺墓にみられるような青銅器の複数所有墓の出現である。被葬者は、細形青銅武器3口、多鈕細文鏡1面を左右に配し、勾玉管玉を身につけていた。しかも長方形プランの墓壙上に標石が残されていた。

発見当時、”日本最古の王墓”と喧伝されたが、後述する「須玖岡本(奴国)や三雲(伊都国)の王墓と対比してみるとき、群集墓のなかに営まれ、外観や副葬品の質量においてもいまだ比肩すべくもない】(Ⅰ-105頁)と記載され、あまりこの遺跡を重要視していらっしゃらないようです。

尚、出土品リストには銅剣2、銅戈2とあり、本文の記述と異なっているなどの不備も目立ちます。

第一、吉武高木遺跡は弥生前期、須玖岡本・三雲遺跡は中期中頃と小田富士雄氏は比定しています。大雑把に見て150~200年時代が異なっているのに、「外観や副葬品」を同時代の物のように比較するのは考古学者らしくないと思われます。

『記・紀』の説話に現れる「剣・鏡・勾玉」のセットと、今回の吉武高木遺跡の被葬者の副葬品とを合わせ考えてみる、ということを放棄されていることも、考古学者としてそれで良いのか?という疑問が涌きます。

小田富士雄氏は、古代建築にも興味がおありのようで、最初に目次リストに上げましたように、「北部九州の弥生建築」という一章を設けて12頁にわたって報告されています。それですのに、吉武高木遺跡の近くの拾六町から出土した「家形土偶」について何の報告も無いのは不思議です。

小田富士雄氏は、弥生期の「墳丘墓」として述べられます。『魏志』に出てくる、「墳」と「冢(ちょう)」の違いについて、一言有っても良いのではないかと思いますが、この本には「冢」については全く出てきません。卑弥呼が亡くなった時に、倭人たちは「大いに冢を作る」と記述されているのに、何故でしょうか。

肝心の、弥生後期の終了(古墳期の始まり)は北部九州と近畿では差があるのか、古墳の始まりについての小田富士雄氏の見解も見ることが出来ないのは残念です。

(c‐4)墓制の変化 古墳の伝播

又、【木棺墓は縄文時代の墓制にはこれまで見られないので、縄文文化と密接に関係する外来墓制であることは疑いない。縄文時代晩期終末にも発見されているのでその原郷も朝鮮半島に求められるであろうことが推察できる】とされますが、何故断定できるのでしょうか。木棺用材は朝鮮半島では入手が難しかったのではないか、という常識を覆す根拠について全く説明がないのです。

その木棺墓にしても、【北部九州では木棺→甕棺で木棺は近畿で主座を占めてゆくのである】と書かれるのですが、だったら、墓制の流れは九州→近畿ではないか、と思うのが自然だと思いますが、小田富士雄氏はそうは取られていないのです。

古代史について文部科学省の学習指導要綱で特筆していることの一つに、前方後円墳と大和朝廷の関係があります。その点について考古学者小田富士雄氏の説明はどうなのか探してみました。

大体次のような趣旨で述べていらっしゃるようです。

【墳丘墓があらわれたのは、地理的に半島と近い北部九州が早い。しかし、それは発展することなく、首長墓に限られていた。一方、畿内での墳丘墓は首長層から始まったが、そこに留まらず、下部の人々にもそのシステムがひろがっていった。それを私(小田)は、「畿内型古墳」と命名した。

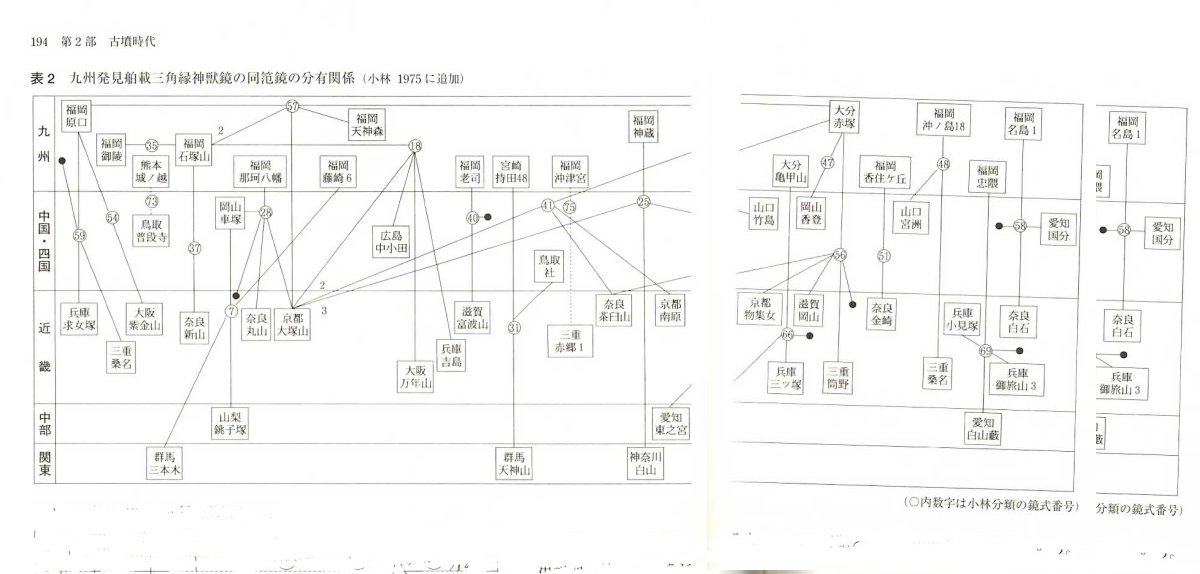

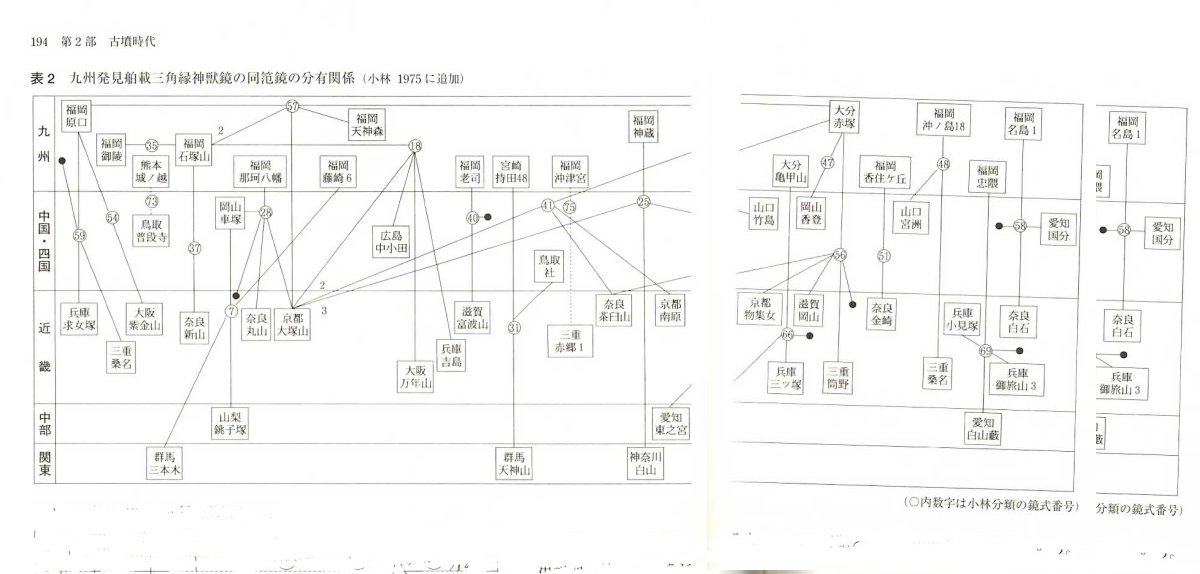

畿内型古墳の特色は、巨大で規格的設計による前方後円(方)墳、長大な横穴式石室と木棺 魏代の三角縁神獣鏡の多量副葬指向 畿内の鏡と同笵関係がある(場合が多い)】、というように書かれていました。

しかし、肝心の、墳丘墓は北部九州発祥で、何故その発展的形態は近畿主導となるのでしょうか。そこに【副葬された三角縁神獣鏡の同笵関係】が大きく関係しているようです。この本には、複雑な「三角縁神獣鏡の同笵関係図」が2頁に亘って掲載されています。図は小林行雄氏の資料にもとづいて作製されているようです。

k">

k">

しかし、基本的には、「卑弥呼からの下賜品100面の銅鏡が三角縁獣神鏡」の判断の当否がまず第一に検討されるべきでしょう。

前述のように舶載の魏鏡三角縁神獣鏡という表現されていますが、それ自体が間違っているのですから、この同笵関係図の意味はあまりなくなってきます。舶載とされている国産三角縁神獣鏡の同笵関係が、まず求められなければならないでしょう。

(D)小田富士雄氏の文献の理解について

大体このホームページでは、古田先生の文献批判手法を手本にスタートしています。この小田富士雄氏の『古代九州と東アジア』という本は、文献による古代再構築でなく、考古学的遺物からの古代再構築ですから、手古摺ることが多いのですが、小田氏が時折り述べる、古代に関する文献解釈については、いろいろと問題が含まれています。

基本的には、前回大津透教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』で検討したとおりですが、大津透氏はどちらかと言うと古墳時代というか4世紀以降を取扱っていましたので、「倭人伝」について、その考古学的遺物との関係を深くは追求しませんでした。今回は、「倭人伝」の世界の考古学遺物と文献の関係に、いやでも入ってきます。そこで、先ず、小田富士雄氏の文献解釈とその歴史認識について見てみることにします。

(d‐1)小田富士雄氏の歴史認識

小田富士雄氏の記述でとまどいますのは、例えば、「初期筑紫連合国から邪馬台国国家連合へ」などという記述が何の前触れも無く出てきたり、「弥生早期の設定が提案されているが未だ考古学会全体の賛同は得られていない」という記述はありますが、その章には見当たらず、分厚い本の何処にあるのか、探し回らなければならないのです。

この小田富士雄氏の歴史認識をこの『古代九州と東アジア』から拾い上げてみました。

まず、【北部九州の社会では、他地域の先駆け政治的社会を形成するに至った】、と北部九州が弥生時代の文化発展度の他の地域に対する優位性を認識されます。

続いて、【『魏志』に出てくる国々の比定について、対海国(対馬)、一大国(壱岐)、末盧国(松浦)、伊都国(糸島)、奴国(福岡と春日市)の五カ国は定説化している】、とされます。

それから、【末盧・伊都・奴・不彌・対馬・一支 の六カ国による「初期筑紫連合国」時代が始まる】、とされます。そして【それが「邪馬台国連合国」体制へと発展した】、とされます。

その後、【3世紀後半代に古墳時代社会の開始となり、ヤマト王権を盟主とする連合政権に参画した新しい国家体制の成立段階に入った】、とこのように北部九州の歴史を概観されています。

その文献的論拠は、【『記・紀』の県・県主の記載が見られることだ】、とされます。それは、【ヤマト政権のもとで地方官として県主の地位に封ぜられていった、ということを示している】、とされます。

なぜ、弥生期の近畿地域に対する北部九州の、圧倒的な優位性について言及しながら、また、あとで述べます墓制の変遷のところでも、【北部九州では木棺から甕棺と代わり、木棺は近畿で主座を占めてゆくのである】と書かれていて、ここでも、九州→近畿の流れを小田富士雄氏は認めていると思うのですが、ヤマト政権なるものがどのようにして盟主になり得たのか、何らかの説明が要ることでしょう。

この肝心なことを抜きにして、弥生期の政治状況を語ることは出来ない、ということは素人にも分かります。ひょっとしたら、安本美典氏などの「邪馬台国東遷説」による、などいうのは恥ずかしいのでしょうか?

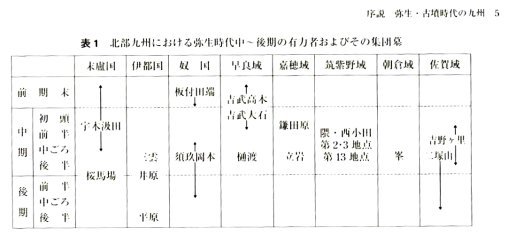

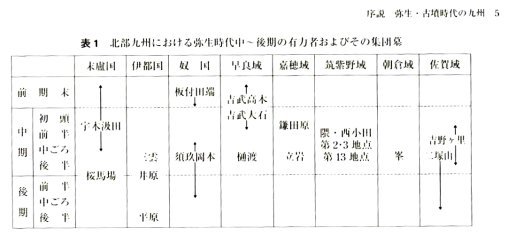

集団墓一覧表が第I部5頁、中国史書と北部九州のクニグニ、の項に掲げられています。これにみられるように、前期末、中期(初頭・前半・中ごろ・後半)、後期(前半・中ごろ・後半)、と時代区分がなされています。

上の表には、福岡平野が「奴国」であり、室見川上中流域は「早良域」とされています。小田富士雄氏の図表には絶対年代が記入されていないことが多いのですが、この表にも絶対年代が記入されていません。『魏志』との対比を避けるため、とは思いたくありませんが。

この表からみると、弥生期末期の3世紀中頃活躍した、卑弥呼の年代に合う集団墓は「平原遺跡」のみということになります。

(d‐2)小田富士雄氏の時代区分の認識

小田富士雄氏は、吉野ヶ里遺跡の説明で、絶対年代が一部記入されています。

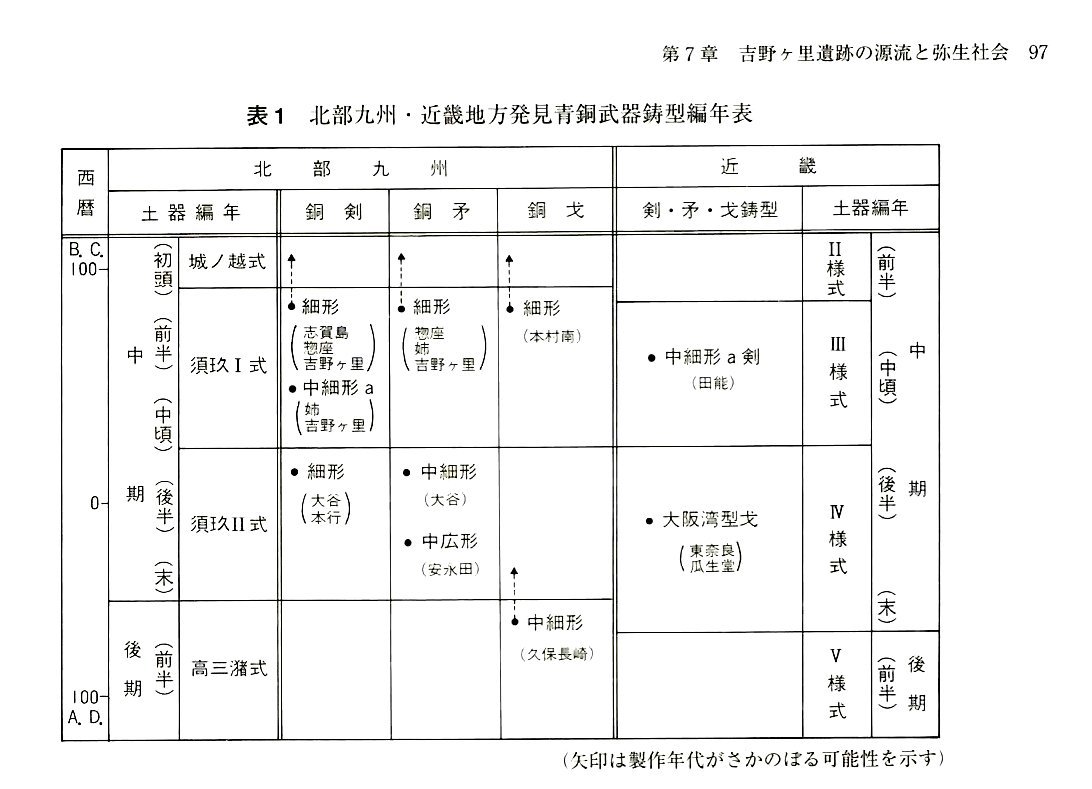

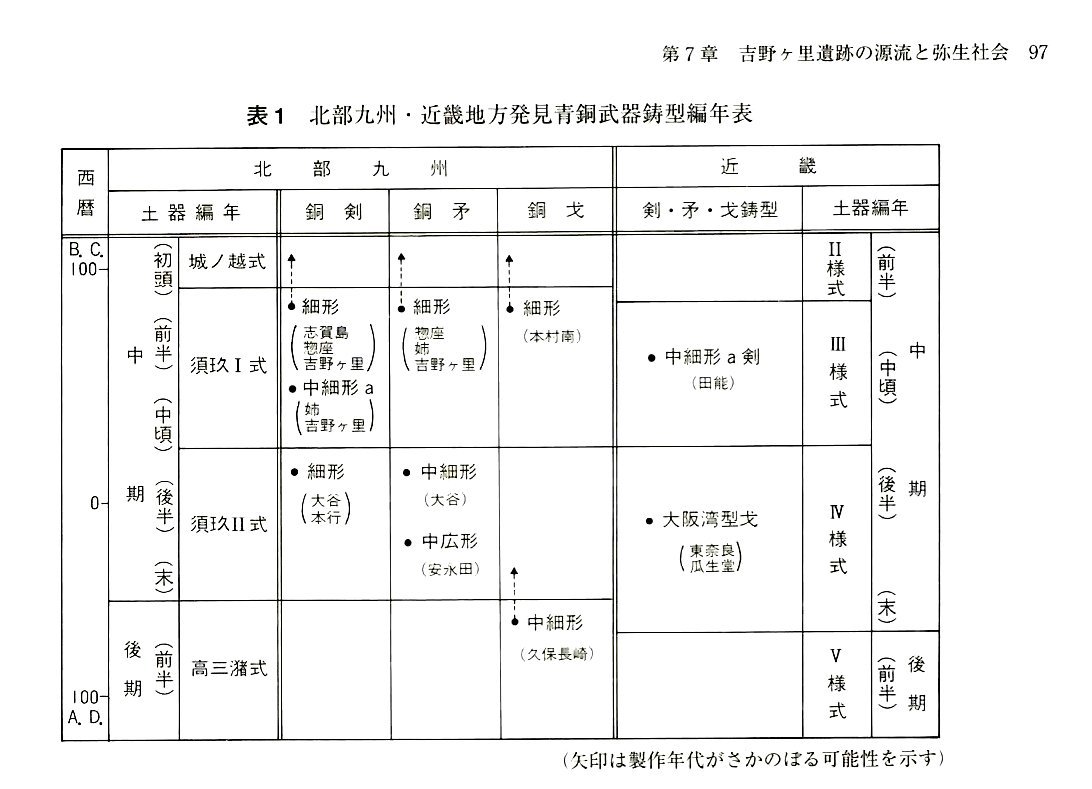

第7章 吉野ヶ里遺跡と弥生社会 第1部弥生時代へのところで、吉野ヶ里の歴史を次のように説明されて、表を示されます。(Ⅰ-97頁)

【吉野ヶ里の出現は 弥生前期初頭(前4世紀以前)で、前期後半(前2世紀)に環濠が出現した。 これは中期初頭~前半(前1世紀以前)まで続き、中期中~後半(前1世紀~1世紀前半)に大環濠(外濠)出現した】とあって次の表で、青銅鋳型の年表が、北部九州と近畿地方の、土器編年と対比されて示されます。

この表の「土器編年」を見ますと、北部九州の弥生中期は、BC150年からAD50年の200年間をいい、近畿の弥生中期は、BC150年からAD6~70年の210~220年間とされています。しかし、この点についての説明は全くありません。

目盛がいい加減のようですが、この表を見ていますと、さまざまな???が出てきます。

・弥生中期はBC110年頃なのか? 北部九州・近畿とも同じなのか? 弥生後期の始まりはAD50年(北九) 近畿AD65年位なのか?

・弥生中期の始まりは北部九州も近畿も同じなのか。

・なぜ、九州の弥生中期は初頭・前半・中頃・後半・末と5段階に分けられ、近畿地方は初頭がなく、4段階なのか。

・弥生後期の始まりは、近畿より北部九州がどれくらい早いのか。(物指で測った結果は約15年)

・弥生期全体の編年を何故一覧表にしないのか。(出来ないのか?)

というようなことです。

この表では、細形銅剣鋳型の近畿での出土が見られないことについての説明はありません。細形銅剣自体の出土はあるのですから、どこか(おそらく北部九州から)移入された、と推定するのが常識でしょうが、「そのうちに出土する」という信念でいらっしゃるのでしょうか?

また、「通説より早まった国産」ということは認められているようですが、国産開始の時期については、前期前半説は将来の課題だ(Ⅰ-103頁)、というところまでで止めています。

小田富士雄氏が、弥生時代の文化発展の状況は、北部九州と近畿地方には若干(10~20年)の差がある、という認識があるのだろう、ということだけはわかります。しかし、全体像は不明です。

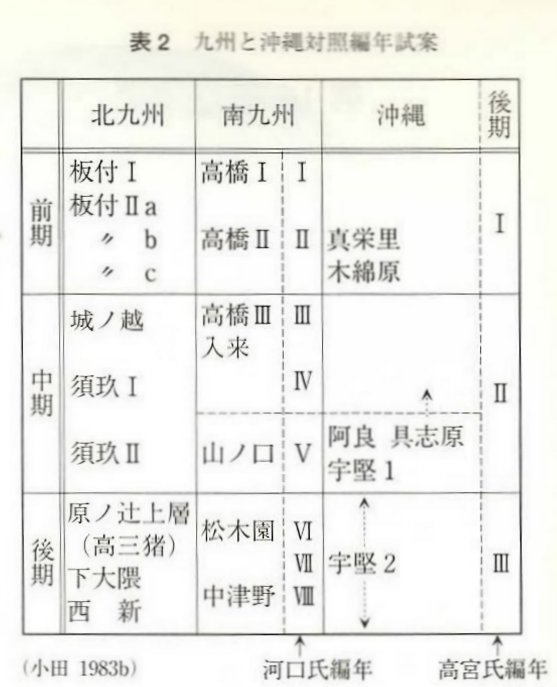

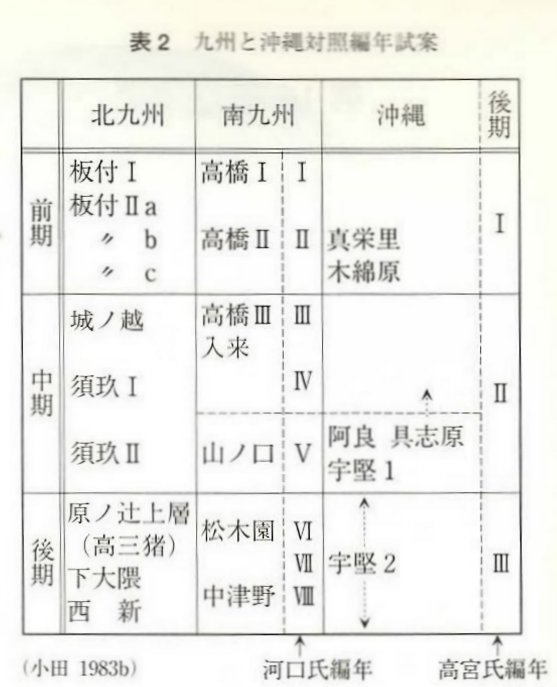

また、小田富士雄氏は沖縄の弥生文化について、次のような表を提示しています。

この表でも、絶対年代との照合は出ていません。しかも、この表が何を言いたいのかよく分かりません。この表をそのまま理解すれば、沖縄のそれぞれの土器様式が、北部九州の土器様式の年代と対比されているということを示しているようです。

弥生時代の各地での始まりの時期について、それぞれ厳密に何年と決められないということは理解できないでもありませんが、全体の弥生期の、「北部九州」と「近畿地方」、同じく「沖縄地方」との、始まりと終わりについて、おおよそでも結構ですから絶対年代で示して頂かないと、小田先生のお弟子さん達以外には理解しにくいのではないか、と思われます。

(d‐3)文献の解釈について

小田富士雄氏が文献を考古学者としてどのように文献を解釈されているのでしょうか。基本的にはいわゆる「定説」に従っていらっしゃるようですが、具体的にみてみます。

須玖岡本遺跡や三雲遺跡が「王墓」であることという説明を次のように述べられます。

【当時朝貢した中国王朝から国王として認められた証として壁が下賜され、死亡時には棺が下賜されたという説(町田1988)に従うと、須玖岡本(奴国王)、三雲(伊都国王夫妻)にはガラス璧が、後者には葬棺に付されたとされる金銅四葉座金具が副葬されていた事実は無視できない。

中国史書にも両国王は朝貢使を送っているからである。現在璧を出土する首長墓はこの二遺跡以外は知られていない。さらに『魏志』韓伝にみえる「大国萬餘家、小国千餘家」の記載を援用するとき、『魏志』倭人伝にみえる大国相当は伊都国(万余戸)・奴国(二万余戸)・投馬国(五万余戸)・邪馬台国(七万余戸)で、他は千余戸~4千余戸の小国から邑国にあたる】(I-128頁)

小田富士雄氏は、なぜ倭人伝の記事にある、「伊都国千余戸」を「一万戸」と変更しなければならないのでしょうか。

その理由は、三雲遺跡を伊都国王墓とするには、伊都が大国でなければならず、「倭人伝」の「千余戸」では都合が悪いのでしょう。このように、かなり恣意的な史書解釈をされています。

『魏志』倭人伝には、裴松之による『魏略』からの引用による註が数多く書かれています。小田富士雄氏は、その「倭人伝」に書かれている伊都国戸数一千余戸を、『魏略』(逸文)に「一万戸」とあるからとして、「倭人伝」の戸数は用いず、全て「一万戸」で通しています。

しかし、『魏志』が間違いで『魏略』(逸文)が正しいとした理由を、述べなければ、単に自分の都合で自分の希望に合う文献を正しい、と押し通しているだけです。この恣意的な文献の取捨選択がまかり通っているのもこの『古代九州と東アジア』の特徴といえましょう。

そこで、小田富士雄氏の時代区分の認識を見ておこうと思います。

(d‐4)小田富士雄氏の邪馬台国論

文献の解釈から古代史に興味を持つようになった、棟上寅七にとって、一番目を引くのは小田富士雄氏が「邪馬壹(台)国は九州には存在しない」と言われることです。

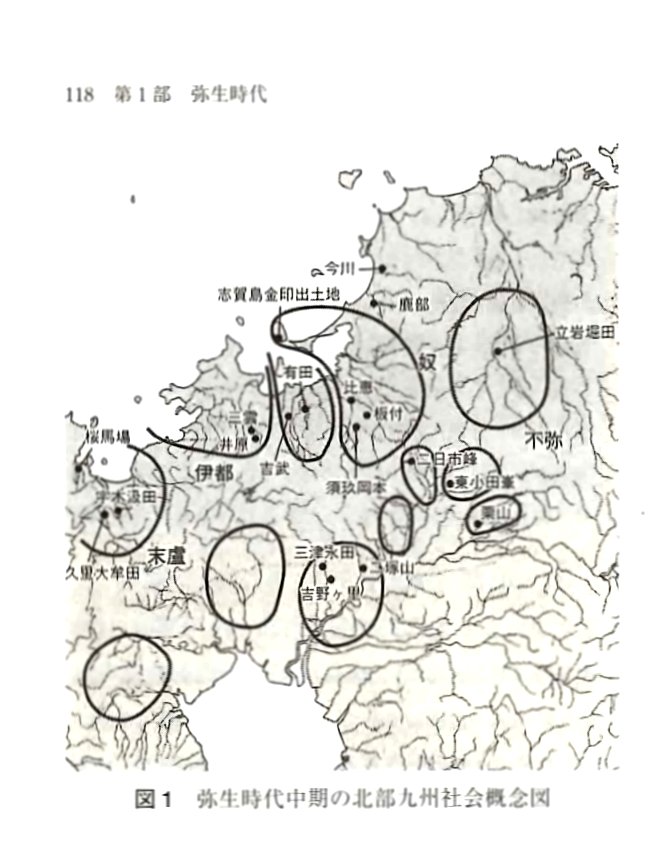

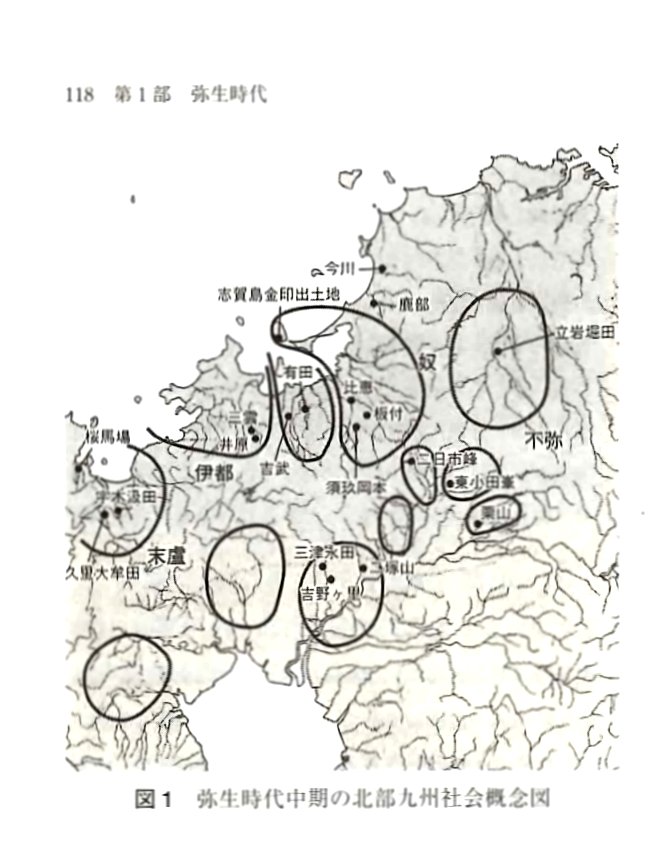

ところで、弥生時代の北部九州の社会構造について、杉原荘介氏作成の「弥生時代中期の北部九州社会構造概念図」が肯定的に掲載されています。(Ⅰ-118頁)

しかし、「第8章 北部九州の首長墓とクニグニ」の最後の結論的なところに次のように書いてあります。(p120)

【以上のような検討を通じて、北部九州のクニグニにもいくつかののランクがあり、大人層の合議によって国政が動かされた段階、―吉野ヶ里・樋渡・立岩―、さらにその上に君臨する王が析出された段階が設定できた。

ところで最上位にランクされた奴国・伊都国は、中国王朝に入貢して王として格付けされたのであるから、他のクニグニとは区別されていたことは明らかである。中国側が王と認定した根拠、すなわち国際的にも王に格付けされた基準はどのようなものであったのであろうか。

このような問題を考える上で参考にされるのは『魏志』韓伝にみえる「大国萬餘家、小国数千家」の記載である。これを当時のクニグニに応用してみると、人口万戸以上の大国に相当するのは伊都国・奴国・投馬国・邪馬台国であり、数千戸以下の小国に相当するのは対馬国・一大(支)国・末盧国・不弥国などである。

中国王朝が北部九州のクニグニで王と認めた証として、下賜された璧や大量の漢鏡を保有していたのは奴国王墓と伊都国王墓のみである。中国王朝が王国と認めたのは大国に相当するクニであり、その首長を王として承認したことが知られるのである。

自余のクニグニの首長たちが王を自称したとしても、それは国際的に承認された「国王」とは同一視しえないところであろう 。(ついでにふれるならば北部九州で7万余戸を擁する邪馬台国に比定しうる地域が存在するであろうか) 】(太字化は棟上)

このような「ついでにふれるならば」ということで、おまけに括弧内の言葉で、邪馬壹(台)国は九州に存在しえない、と書かれています。

しかし、この杉原荘介氏の図にある遺跡群に匹敵する弥生遺跡が、北部九州以外に何処に存在するのでしょうか。考古学者として小田富士雄氏は自分の考え(後日、いつかは出土する筈、とでも)をはっきりさせる必要があるでしょう。

近畿説の方々が纏向遺跡に期待しているようですが、木のお面はご愛嬌ですが、木の鐙やらが出てきますが金属器遺物の出土はなく、どうやら古墳時代の遺跡である可能性が高くなっています。このような情勢をご存知の筈の、考古学者小田富士雄氏の意見を是非お聞きしたいものです。

「(北部九州で邪馬台国に比定する地域が存在するであろうか)」といわれる小田富士雄氏には、弥生遺跡が密集している北部九州以外に、この「北部九州に匹敵するような地域を挙げる」義務があるのではないでしょうか。

杉原氏の上図には、末盧・伊都・奴・不弥など倭人伝でおなじみの国名が書きこまれています。「不弥」と「宇美」という地名の類似性に引っ張られて、不弥国が宇美に比定されています。しかし、この図と「倭人伝」の記事と読み合わせてみますと、「不弥国」は志賀島~鹿部~宗像の海岸部と思われます。

素人の小生でも、考古学的遺物と政治勢力についてそのような判断となるのですが、考古学専門家小田富士雄氏が、なぜ、俗説の神功皇后説話と地名の類似に引かれて、不彌国=宇美町とされるのか、説明が欲しいところです。

この図では室見川流域を囲っていますが、そこについての注釈はなにもありません。ここを奴国とすれば、倭人伝の奴国と伊都国との位置関係も満たします。当然小田富士雄氏がいう奴国領域は邪馬壹国領域となるわけです。

小田富士雄氏の言い方をかりれば、「この豪華絢爛たる北部九州を凌駕する弥生中~後期の遺跡密集地が日本全国のどこで存在するであろうか」と言い返したいし、考古学者ならもっと素直に「物」に対して貰いたいものです。

小田富士雄氏は考古学の立場から、『魏志』倭人伝に出てくる国々の比定を行っています。

考古学の立場から、つまり、王墓に見合う墳墓はどこか、という方面から探されているわけです。その結果、須玖岡本遺跡と三雲遺跡が「王墓」の資格がある、とされます。

王墓の資格とは、多数の漢鏡とガラス璧の副葬です。それに合うのは須玖岡本遺跡と三雲遺跡ということのようです。吉武高木遺跡は、残念ながらガラス璧が欠けている、ということで王墓候補から外されたようです。

王墓の資格として、多数の漢鏡とガラス璧の副葬、と極め付けられています。

しかし、富岡先生のように「前漢鏡は前漢式鏡であり、キホウ鏡は後漢鏡であり、須玖岡本遺跡から出土した」ということになれば、小田富士雄氏の説は根底から覆ります。

小田富士雄氏が仰るような「奴国王墓」の可能性は、眼の前にあるのです。吉武高木遺跡という豪華絢爛たる遺跡こそ「奴国」の首都であったし、それに増す遺物と工房遺跡がある須玖岡本遺跡こそ「邪馬壹国」の遺跡、とすれば問題は全て氷解するのです。折角の弥生遺跡銀座とも言えるところで、考古学を研究されていて、この遺跡群を「倭人伝」と結び付けることが出来ない小田富士雄氏にもどかしささえ感じます。

王墓の副葬品から、また銅器の鋳型出土からみても武器工場、ガラス工房からみても管玉製造工房と、須玖岡本遺跡こそが邪馬台国の首都的位置にあったということに、小田富士雄氏の、考古学的な出土品の検討からも、必然的に導きだされるのです。

小田富士雄氏の「邪馬台国論」の概略は次のようです。小田富士雄弥生時代史観を見てみましょう。

【須玖岡本と三雲の両王墓はともに甕棺群集墓域からやや離れたところに一定の独占的墓域を保有する。特定個人墓を形成していること、大量の中国鏡を集中所有していること、などの共通点がある。さらにガラス璧、金銅四葉座金具などは前漢王朝から楽浪郡を通じて王クラスに下賜された装具であったということになろう】(Ⅰ-111頁)

【それらの二つの大国、奴国と伊都国は、中期後半での新しい動向は須玖岡本と三雲の場合みられる独占墓域と墳丘や巨石などの地上標識をもち、前漢時代中国鏡を多量に副葬した特定有力者個人墓の出現である。他に類例をみないこの両墓については前述のように、奴国と伊都国の王墓に比定されたものであるが、その後においてもこの両国は、北部九州の他の国々をこえた存在であった様である】(Ⅰ-112頁)

この論理の持っていきようは、先ず、王墓に副葬されていた鏡が「前漢鏡」であったから、被葬者も「前漢代」の人物としたことの誤りでしょう。そして表ー3「弥生時代北部九州の特定有力者およびその集団墓」を掲げられます。(Ⅰ-114頁)

ところが、この表は最初の「序説」(Ⅰ-5頁)の表1「北部九州における弥生時代中~後期の」有力者およぶその集団墓」とまるっきり同じ表が掲載されているのには驚きます。

一応この表がないと、小田富士雄氏の説明が理解できないでしょうから、再びタイトルだけがちがった、いわば使い回しの表を掲げておきます。

「倭人伝」には北部九州への魏使の行路はきわめて具体的に書かれています。文献の解釈、直線ルートや放射状ルートと関係なく、「末盧・伊都・奴・不彌」の国々は「邪馬壹国」に至るまでの北部九州の国ということは間違いありません。

地理的に見て、須玖岡本遺跡の春日市地域と伊都国の糸島地域の間に存在する吉武高木遺跡の早良地域に比定すべき王国が見当たらず、”早良域”としています。小田富士雄氏にはこの地域を、「倭人伝」と残念ながら関連付けられなかったのです。

小田富士雄氏は次のように説明します。

【地形的にも一つの国を形成したと思われる代表的な地域を選んで対照しながら整理してみると、表3のようになる。『魏志』倭人伝に現れた国のうち、所在域が確定しているもの以外は現在の地域名で表記した】

しかし、この表によると、「倭人伝」が描く3世紀あたりの倭人国の遺跡は平原遺跡のみとなります。それでよいのかな、と素人目にも不思議に思われます。四世紀以降の築造とされる、多数の古墳が3世紀に繰り上がるということになる、とでも仰りたいのでは、よもや無いでしょうが。

その辺のことについては、次のように説明されています。

【福岡県夜須町(現筑前町)峯遺跡は中国戦国時代の方形・長方形墳丘墓にまでその源流をたどれるものであり、それらが朝鮮半島を南下してきた状況を示すものであろうと考えられた。

そして中期中頃以降には、朝鮮半島での漢の楽浪郡設置(BC108年)前後から前漢王朝と奴国・伊都国など、北部九州の国々との交渉を通じて中国系文物が伝来するようになり、楽浪郡周辺に流行した漢代墳丘墓もひき続いて導入されたものであろうと考えられた。朝鮮半島の徳川里遺跡が北部九州への系譜を考えるに好き例である】(Ⅰ-116頁)

【3世紀代中国の史書『魏志』倭人伝には、当時の北部九州に「クニ(国)」を称する複数の政治領域が存在したことを記している。すなわち対馬国・一支国・伊都国・奴国などは現在までに所在地が確定している】(Ⅰ-117頁)

【今日、井原(後期前半)・三雲(中期後半)が伊都国王墓、須玖岡本(中期後半)が奴国王墓に比定されることは周知の事実である。また、一部では不弥国に比定される遠賀川上流域の立岩遺跡(飯塚市)を当てる向きもある】(Ⅰ-117頁)

【すなわち倭人伝に記すところの身分秩序は西紀前後の弥生中期後半にまでさかのぼって奴国、おそらくは伊都国においても成立したであろうことが推測されてくる。しかも両国の王墓では漢王朝が王と認めた証としてガラス璧や棺が下賜されている。

弥生中期後半における奴国伊都国王墓で30面以上の前漢鏡が集中所有されていたこととあわせ考えると両国の前漢王朝への朝貢は記録を逸したものと考えるべきであろう】(Ⅰ-119頁)

と、最終的に、中国の記録ミス、ということですませています。

元に戻りますが、伊都国の戸数については、下に掲げる、表ー1北九州諸国の官と人口(Ⅰ‐120頁)に見られるように、1000余戸(万?)とされていますが、説明では、万戸とされているのです。

【ところで、最上位にランクされた奴国・伊都国は中国王朝に入貢して王として格付けされたのであるから、他のクニグニとは区別されていたことは明らかである。中国側が王として認定した根拠、すなわち国際的にも王に格付けされた基準はどの様なものであったのであろうか。この様な問題で参考にされるのは『魏志』韓伝にみえる「大国萬余戸、小国数千家」の記載である。

これを当時の倭国のクニグニに応用してみても人口1万戸以上の大国に相当するのは伊都国・投馬国・邪馬台国であり、数千戸以下の小国に相当するのは対馬国・一大(支)国・末盧国・不弥国などである】

【伊都国王墓は後期前半の井原王墓後期末ごろの平原王墓と継続して”世々王あり”と記された『魏志』倭人伝の記載とも矛盾しない。井原・平原両王墓から発見された後漢鏡だけでも50面を超えており、このような考古学上の資料からも「倭国王帥升」が伊都国王に比定されるであろう事は、筆者も指摘しておいた。

さらに筆者は1世紀代における奴国を盟主とする、また2世紀代における伊都国を盟主とする対馬国から奴国(さらには不弥国を含む)に至る”初期筑紫連合政権”を構想した。おそらく外交を担当した盟主国が奴国から伊都国に移動したのは1世紀後半ではなかったかと推察した。

そして連合国群はやがて2世紀末の”倭国大乱”後に成立した女王卑弥呼をいただく邪馬台国連合に包括されるようになったと考える。奴国・伊都国はさらに4世紀以降の古墳時代ヤマト政権下まで、儺県・伊覩県として継承されたのである】(Ⅰ-122頁)

このように「倭人伝」の時代を概観されています。しかし、近畿地方に王墓の資格とされる璧(へき)が出たのか?という問いに、小田富士雄氏は何と答えるのでしょうか?

(E)その他の古代遺物などの小田富士雄氏の見解について

(e‐1)三角縁獣神鏡の諸問題について

小田富士雄氏のこの『古代九州と東アジア』には、考古学の本にしては「鏡」についての記述が少ない本です。【富岡謙蔵氏の「鏡鑑の分類」は、ほぼ問題なく現在も支持される】、(I-67頁)と述べられているだけです。その富岡先生の「鏡鑑の分類」基準について、何か説明されているか、と思えば特にありません。

しかし、富岡謙蔵氏は、これらの鏡の中には倭国で作製されたものもありうるとして、「前漢鏡」と「前漢式鏡」というような表現をされています。倭国で製作されたものは「前漢式」とされているのです。しかし、小田富士雄氏は、中国鏡は全て舶載とされ、「・・式鏡」という表現は一切されていません。

ここでも小田富士雄氏の、鏡の分類については「富岡謙蔵という鏡の権威者の分類に従っているのだ」というように思わせる巧妙なレトリックが用いられています。

三角縁神獣鏡ではどうだろうか、舶載と仿製についてはどうだろうか、と見てみますと、 「魏代の舶載三角縁神獣鏡」や「同笵鏡」、という表現が多く見受けられます。

小田富士雄氏の「古墳の伝播の道」の考えは、ほとんど小林行雄氏の三角縁神獣鏡についての考えと同一のようです。

三角縁神獣鏡については「槍玉その46 大津透 天皇の歴史01 神話から歴史へ」で検討し、「三角縁神獣鏡は全て国産」という結論を得ていますので、改めて述べません。

しかしながら、「三角縁神獣鏡は魏朝からの下賜鏡」という説が根強いのは、2005年に大阪大学の福永伸哉教授が発表した、「三角縁神獣鏡の成分分析」の結果に負うことも大きいと思われます。

この問題について検討しておきたいと思います。西日本新聞2005年6月8日の記事より抜粋して紹介します。この西日本新聞は福岡に本社がある有力な地方新聞であり、小田富士雄氏も恐らくこの記事を目にされていることと思います。

(詳しくは http://www.let.osaka-u.ac.jp/kouko/nishinihon.htm をクリックしてご参照ください)

「三角縁神獣鏡の成分分析」 大阪大学 福永伸哉

(銅鏡に含まれる微量成分を、スプリング8という放射光施設で測定した結果から、次のようにまとめられています。)

【・調べたのは①BC4C~AD4Cの中国鏡69面 ②国内で作られた古墳時代の鏡(いわゆる仿製鏡)18面 ③国産か舶載かという問題の三角縁神獣鏡8面。

・結果は、③の8面の内6面が①のグループに近く(Aグループ)、2面が②のグループに近い(Bグループ)、ということであった。

・三角縁神獣鏡の編年研究によれば、その新古は9段階に分けられ、上記Aグループは古い方の編年に入り、Bグループは1面は段階5、1面は段階8と新しい鏡である。

・このBグループの段階5の1面は、中国製三角縁神獣鏡を鋳型粘土に押し当ててコピーをとり、さらに周囲に模様を加えて製作された「踏み返し鏡」と見てよい。四世紀初めの中国王朝の滅亡によって三角縁神獣鏡の入手が途絶し、まずこうした変則的な技法と列島内にあった原料を用いて三角縁神獣鏡不足への対処が行われたことを強く示唆している。

・三角縁神獣鏡原料の産地分析としては、すでに鉛の同位体比に注目した研究によって中国製と倭製の値の分布域がやや異なることが指摘されている。型式学、鉛同位体比分析、そして今回のSPring-8を使った微量成分分析の成果が三角縁神獣鏡を中国製と倭製に分ける方向に向かいつつあることは無視できないように思われる。

・製作地を考える上で鍵となる資料に焦点を当てた測定や、中国鏡と倭鏡の成分の違いが生じた原因の解明などが課題として残されていることはいうまでもない。しかし、少なくとも三つの方法で浮かび上がってきた三角縁神獣鏡の差異をどう説明するのか。論争のボールはふたたび三角縁神獣鏡国産説の側に投げかけられたといってもよかろう】

しかしこの記事は、通説の鏡の編年研究結果を無条件に受け入れての結論であり、福永先生の結論の妥当性については疑問が残ります。

三角縁神獣鏡について、微量分析の結果から言えるのは、①材料は中国鏡と同じ物が多かったが、国産鏡と同じ物もあった。②古い時代には国内では中国鏡と同じ材質の原料しか手に入らなかった、ということでしょうか。

a)中国にも朝鮮半島にも出土していない。 b)三角縁神獣鏡は中国鏡より下位の崇拝物であった。 c)四世紀の古墳から出土し、三世紀の遺跡からは出土していない。 d)年号が中国で使われなかった年号が記載されていたりする、などの三角縁神獣鏡舶載説に対する問題点は、何も解消されていないのです。

(e‐2)石人石馬の解釈

石人石馬について、小田富士雄氏は次のように概略言われます。

【5世紀の北部九州の古墳に石人石馬が現れる。その内容と使用法は明らかに中国・近畿地方における形象埴輪と同じである。それらを石製品に代えて造作したところに独創性を認めるべきであろうか。7世紀以降、急速に衰退した。

装飾古墳も石人石馬と同じ頃出現する。こちらは7世紀終末期にまで流行した。これに先だって近畿や中国地方で石棺の表面に直弧文・円文・連続三角文などとする風があり、同様な祈りの思想が見てとれる。九州の装飾古墳はこれらの系譜を引きながら、発展させる方向に独創性を発揮したものであった】(Ⅰ-11頁)

随分前にホームページで田村圓澄・小田富士雄・山尾幸久共著の『磐井の乱』を槍玉にあげたことがあります。そこでも、書いたことですが、石人などの石造物についての小田先生の見解は、近畿の埴輪が石造物になったもの、という解釈でした。中国南朝の墳墓の守護神としての石造物の流れが小田先生には見えない、という観点から批判しました。

今回の『古代九州と東アジア』でも岩戸山や石人山古墳と磐井について同様の趣旨のことを述べられています。( 第2章古墳時代第10章「八女古墳群と石人」 Ⅰ-347頁)

近畿の今城山古墳(1997年からの発掘)の埴輪の配列などに、岩戸山や石人山古墳との共通性がある、ということで、「埴輪→石造物」論を補強されています。

しかし、今まで今城塚古墳は6世紀末築造とされてきましたが、小田富士雄氏は、岩戸山古墳築造年代に合わせられたと思いたくないのですが、6世紀初めの築造とされています。

ともかく、古代中国の墓地の石造物文化と、この九州中央部一帯の石人像文化についての関連有りや無しやについて、全く考察されていません。この本のタイトル『古代九州と東アジア』に恥じないような検討が必要ではないでしょうか?このような、「羊頭狗肉」的な小田先生の姿勢には失望させられます。

(e‐3)早良王墓について

「吉武高木遺跡」について小田富士雄氏の記述や出土品の表などをみていて、その近くの福岡市西区拾六町遺跡から出土した「家形ミニチュア土偶」がないのに気付きました。

吉武高木遺跡は古田先生が、「銅剣・銅鏡・勾玉が揃って副葬されていた最古の弥生遺跡」として、「天孫族から支配された先住者の聖地を取り壊して天孫族が改めて聖地とした」とされる遺跡です。

小田富士雄さんの吉武高木遺跡についての説明は次のようです。(『古代九州と東アジア』p105)「吉武高木遺跡」単独でなく、「飯森遺跡群」の説明のなかで、「吉武高木・吉武大石・樋渡の墳墓群」として各墳墓群の説明があります。

【まず、吉武高木遺跡の3号木棺墓にみられるような青銅器の複数所有墓の出現である。被葬者は、細形青銅武器3口、多鈕細文鏡1面を左右に配し、勾玉管玉を身につけていた。】とありますが、 リストには銅剣2、銅戈2とあり本文の記述と異なっているなどの不備も目立つ本です。

また、小田富士雄氏は、弥生時代の建築物にかなりの頁を割いて(第2章北部九州の弥生建築)いますのに、この拾六町平田遺跡から出土した家型土偶について何も仰らないのは不思議です。

基本的に時代比定が第一おかしいのです。吉武高木は弥生前期、須玖岡本・三雲は中期中頃と小田富士雄氏自身で時代比定しています。大雑把に見て150年程度は時代比定が異なっているのに、「外観や副葬品」を同時代の物のように比較して、ガラス璧の副葬品がない、というので吉武高木遺跡は王墓の資格がない、などと判断されるのは考古学者らしくないと思います。

『記・紀』の説話に現れる「剣・鏡・勾玉」のセットと、今回の吉武高木の被葬者の副葬品とを合わせ考えてみる、ということを放棄されていることも、考古学者としてそれで良いのか?という疑問が涌きました。『記・紀』の説話に史実聖を見ることは小田富士雄氏の史観に係わることなのでしょうか。

尚、拾六町平田遺跡の家形土偶については、古田武彦著『古代史の宝庫』「九州」、『盗まれた神話(朝日文庫)』(あとがきに代えて)、『古代史をゆるがす真実への7つの鍵』(九州王朝の源流)に詳しく書かれています。

(e‐4) 宗像の歴史について

小田富士雄氏の、例えば「第八章 古代の沖ノ島祭祀と宗像」で宗像地方の遺跡について概観されています。

ところがそこには、「宮地獄古墳」については全く述べられていません。宗像地方の古墳からの出土品について出土品のリストを上げられますが、そこに「宮地獄古墳の出土品は含まれない」という但し書きが入っているだけです。

そして宗像地方の古代について語られるのですが、それで納得出来る説明が出来る訳がないと、素人目にも思われますが、玄人の小田富士雄氏にはこれくらいのことは問題にならないことなのでしょうか?

小田富士雄氏は宮地獄古墳抜きに堂々と、宗像地方の古代について【天武紀に「胸形徳善が女尼子娘を納して、高市皇子を生しませり」とあり天皇家と姻戚関係を持つことにより中央進出の足がかりを得た】(I- 322頁)という方向で収められています。

考えてみますと、前にも書いたと思いますが、この本は、小田富士雄氏の仕事を自分史的にまとめたものであり、表題の「九州の古代と東アジア」全般について考古学全体の立場から叙述した本とは違うと云うことです。

韓国の5~7世紀の古墳について、かなりの遺跡の調査に参加されていらっしゃるようで、それらの報告書は、普段目に出来ませんので、それはそれなりに価値があると思います。

しかし、この本で「考古学」の勉強をしよう、という人にとっては、単に小田富士雄先生が関わった遺跡の資料の開陳を拝見するだけ、という結果になります。

(e‐5)神護石について

古田武彦氏の『俾弥呼の真実』に、「日本書紀に書かれていない山城を神護石と呼ぶ」という不可思議な定義をした学者(小田富士雄氏等)がいる、というように書かれています。(同書190頁)

どのような状況で小田富士雄氏がそのような定義をされたのか、と、『古代九州と東アジア』という大作の中を調べてみました。第3部第4章「日本の朝鮮式山城の調査と成果」では次のように書かれています。

【西日本に集中的に分布する狭義の朝鮮式山城は、『日本書紀』の天智紀以降、7世紀後半から末までに築城された城名明らかなるものを指している。】

このところに「西日本古代山城の分布」という図がⅠ巻84頁に掲載されています。そこに書かれている「神護石」という語がこの本の唯一(じゃないかもしれませんが)の、神護石についての記事?のように思われます。

確かに、「物」を検討してその類似性などからグルーピングする、という考古学の常識から外れた、『日本書紀』という「本」に出ていた記事に有るか無いかで、その「物」の性格を決める、というのは、いくら考古学のボス的存在であったとしても、根本的に間違っているといわれても仕方ないでしょう。

この神護石のことについて、ついでにまとめておきたいと思います。

この神護石は、従来「霊域説」と「城郭説」との両説があり、論争が続いていましたが、1963年の佐賀県の「おつぼ山神護石」の発掘調査の結果、列石の背後に5㍍以上の版築構造の土塁が発見されました。それにより他の神護石遺跡を調べてみると同様な土塁が発見されました。切り石の列石から防御用の木柵の存在が推察され山城と断定されました。

上の山城分布図には、近年の「城郭説」に従って、「山城」とされています。朝鮮式山城と俗にいわれていますが、列石と版築構造の土塁の構造を持つ「神護石」式山城は次の11城です。

筑紫平野周辺(高良山・女山・杷木・帯隈山・阿志岐)、有明海沿岸(おつぼ山)、糸島(雷山)、筑豊・豊前(鹿毛馬・御所ヶ谷・唐原)、山口県(石城山)です。

この配置を見ますと、その中心は筑紫野平野部を守る施設であることがわかります。それを、時代が異なる「古代の城郭」を全て突っ込んで表記していますので、「神護石」式山城の目的が分からなくなっています。

何のために作ったのか、海外からの北部九州への侵入、および東からの勢力の侵入を防ぐ施設であろうことは、素人目にも分かります。そして、『記・紀』などに記載がないことは、近畿天皇家に関係ない勢力(倭の五王や多利思北孤の王朝)によって設けられた、という明らかな物証ともなるのです。

ですから、「神護石」式山城を認めると、近畿天皇一元支配、という歴史観が崩れてしまうことになります。ということで、小田富士雄氏は、時代がずっと後の山城も混ぜ合わせ、その築城目的が判然としないような上記のような図表を掲げています。

そして小田富士雄氏は、この図表についての説明は何もされていません。しかし、いくら隠そうとしても、上図を見れば、北部九州地域に「山城」が密集していることは明らかで、何処を守ろうとしたのかも明らかだと思われます。

(e‐6)その他

宮崎康平さんの『まぼろしの邪馬台国』を読み直していて、熊本の塚原遺跡のことが気になりました。今、読んでいる、小田富士雄氏の『古代九州と東アジア』にどのような評価がされているのか、と探してみました。小田富士雄氏は、ご自分が係わった遺跡については詳しく述べられますが、タッチされていない遺跡にはまことに冷淡(記述がない、という意味)です。

わりと初期の前方後円墳で、周溝墓もあり、トータル500基に及ぶ古墳群。この一大遺跡に対して、『九州の古代と東アジア』の著者は全くその評価をされていません。ただこの「塚原古墳」が出てくるのは、「石製表飾異物発見古墳一覧」という表(I-200頁)の中に、「北原1号墳 石製盾(廃棄)」とあるのみです。

宮崎康平さんがご存命ならば、『まぼろしの邪馬台国』の中でもしばしば嘆かれていたように、「九州大学関係の考古学者は本当に駄目だ」と、改めて嘆かれることでしょう。

まとめとして

小田富士雄氏の『古代九州と東アジア』という本は、ご自分の今まで関係した業績をまとめている本であって、題名の「古代九州と東アジア」は、ご自分が関係した、という副題が必要のようです。

「古代九州と鏡」についての小田富士雄氏の考えを見たいとか、絶対年代と土器編年の関係を見たい、と思っても、簡単には調べられません。

タイトルの『古代九州と東アジア』に惑わされてはいけません。内容は、小田富士雄氏の過去の論文を羅列したものであり、ご本人が係わっていない古代遺跡についてはほとんど述べられることがありません。

小田富士雄氏ご本人にとっては、いわば「自分史」見たいなものですから大いに意味はある著作でしょう。また、小田富士雄先生が係わった古代遺跡についての情報は詳しく述べられていますので、それらの関係者にとってはメモリアル的な意味はあることでしょう。

しかし、問題点のところでのべましたように、考古学・古代史学全般を鳥瞰する視点が残念ながらこの本には見受けられませんので、いまから考古学や古代史学をこころざす若い方々にとっては、混乱させられるところの多い本だ、というのが残念ながら正直な感想です。

小田富士雄氏の『九州の古代と東アジア』での「古代史概説」的な解説を読んでいると、考古学的遺物の解釈でこうも考え方が変わるのだなあ、と驚かされています。

須玖岡本遺跡出土のキホウ鏡を。「他地点からの混入」とし、「前漢式鏡」とすべきを「前漢鏡」と決めつけることによって、こうも解釈が変わるものか、という驚きです。

多数の漢鏡とガラス璧を副葬しているのが王墓の資格、というように話を持って行き、「須玖岡本」は奴国王墓、「三雲・平原」は伊都国王墓とされます。ならば、邪馬壱国の王墓は何処にあるのか、という答えに小田富士雄氏は無言です。今から箸墓から出土する、とでも言いたいのでしょうか。

「北部九州で7万余戸を擁する邪馬台国に比定しうる地域が存在するであろうか」(Ⅰ-122頁) と仰るだけです。近畿地方の遺跡から、「多数の漢鏡とガラス璧が副葬された例がない」ことは百もご承知の小田富士雄氏の筈ですが、考古学者の思考回路は常人とは異なるのでしょうか。

土器の勉強を兼ねて、と取り上げてみましたが、どうやら別の参考書を探さなければならないようです。考古学の素人が考古学の大家の著書に挑んでみました。読者諸兄姉からの御指導ご助言をいただければ、と思います。

また、この文中で、「奴国」の比定地を早良域としていますが、これは棟上寅七の私見であり、古田武彦先生の比定地とは異なっていることをお断りしておきます。

小田富士雄氏もお年ですが、もし、ご健康に恵まれたら、絶対年代を入れ、関西地方・関東地方・中国地方などの地域の文化発達度格差もいれ、日本の土器全体を鳥瞰した、土器分類についての書物を書いて頂ければと、無い物ねだりかもしれませんが、希望します。

(この項おわり) トップページに戻る

著作者リストに戻る

右の写真に見れるように大判の大層な本です。(写真ではセロハンカバーを外しています。)比較のために、角川文庫『盗まれた神話』と並べてみました。

右の写真に見れるように大判の大層な本です。(写真ではセロハンカバーを外しています。)比較のために、角川文庫『盗まれた神話』と並べてみました。

k">

k">