槍玉その61 『邪馬台国は福岡平野にあった』 高柴昭 2015年 文芸春秋企画出版 批評文責 棟上寅七

◆著者の略歴

本の奥書によりますと、福岡県立修猷館高校、九州大学工学部を経て昭和40年、伊藤忠商事㈱入社。会社勤務時代の後半頃から古代史に大きな関心を持ち、探究の道へ。「東京古田会」で会報の編集を担当するも、古田武彦氏と異なる見解の一端を披歴し、猛省せよとの叱咤を受け退会。「九州古代史の会」で『日本書紀』の講読を主宰し、顧問として現在に至る。とあります。

◆はじめに

この本は,九州王朝説のいわば仲間内の人が出版された本です。今までも、いくつかの「仲間内」の著作を「槍玉」にあげて批評してきました。

いき一郎『邪馬台国筑紫広域説』、大芝英雄『豊前王朝』、兼川晋『百済の王統と日本の古代』、生野真好『倭人伝を読むI・II』、榊原英雄『邪馬台国への径』などです。

古代史仲間が取り上げる問題は「邪馬台国」問題が多いようです。今回の、九州古代史の会の顧問をされている高柴昭氏も『魏志』の「倭人伝」の邪馬臺国」を取り上げています。

折角丹精込めて出版に漕ぎつけられた本でしょうし、古田武彦説との対比で、まじめに批評してもそれを仲間内に変に取られたり、本の売れ行きに影響を与えたら悪いなあ、と思い、ホームページに取り上げるのは控えていました。ただ、出版直後に読んだ感想(今回の批評文の基になっている)は、ご本人に届けています。もう出版から2年経ち、本の販売関係も一段落したようですし、ホームページで取り上げてみたい、と思った次第です。

古田武彦氏の『「邪馬台国」はなかった』の出版以来四〇年以上たっていて、新しい世代には「古田武彦」の名も薄れていることでしょうから、ヤマタイコク福岡平野説を出版されるのは時宜にかなったもの、といえると思います。

高柴昭氏と古代史の関わりについては、この本の中で触れられていますし、最初に経歴で紹介していますが、本をまだお読みになっていらっしゃらない方もいらっしゃることでしょうから、その部分を紹介しておきましょう。

【私が古代史への道へ踏み込むことになりましたのは古田武彦氏の『「邪馬台国」はなかった』に刺激を受けたことが始まりですが、古田氏はその後多くの古代史の問題点に取り組まれたこともあり、邪馬台国の探求はそれ以上はあまり進まなかったように見ております。本書は古田氏の論を契機とし、私なりに探求を重ねて古田氏が曖昧なまま放置された所や論が及ばなかった所を明確に出来たのではないかと考えております】同書p14より抜粋

当方が承知している限りでは、高柴氏は「東京古田会」の会報編集担当をされているときに、九州古代史の会の会員、大芝英雄氏の『豊前王朝』論が出版され、豊前の古代についても研究すべきと提言され、古田武彦氏から批判されたことは、当時の「東京古田会」の会報で知りました。

その後、古田武彦氏の元を離れ、「科学の目で見えてきた日本の古代」というホームページを開設され、九州古代史の会の顧問という立場で、古代史の研究をすすめていらっしゃいます。

当「新しい歴史教科書(古代史)研究会」も、高柴氏の著作の結論、「邪馬台国福岡説」にはもろ手を挙げて賛成しているところなので、重箱の隅をほじくるようなことにならないように気を付けながら、それでも気になった点について、当研究会の考えを述べる、ということでの感想となります事をまずお断りしておきます。

◆気になったところ

高柴昭氏の『邪馬台国は福岡平野にあった』を読んで気になったところを6点に絞って述べることにします。

その1)陳寿は邪馬壹国と書いたのではない、と言われること

その2)陳寿は短里を知らなかった、と言われること

その3)会稽東治と会稽東冶問題について述べられないこと

その4)對海国関係の行路について

その5)末蘆国から伊都国への行路について

その6)女王国のありかについて

尚、古田武彦氏の『「邪馬台国」はなかった』で述べられる内容について瑕疵がない、とは当方も思いません。古田説の「奴国は糸島平野にあった」というのを、そうではなく、室見平野にあった、とされるのは、当研究会の立場と一緒ということは申し上げておきます。

また、この本は、古代史にあまり縁のない読者に対して「邪馬台国」についての啓蒙的な役割を果たすべき、という目的で書かれたと思いますので、今回の当方の問題提起は、いわば「猛省せよ」と著者を叱咤した側の、専門的なところの議論になりますことをご了解ください。

その1)陳寿は邪馬壹国と書いたのではない、と言われることについて

高柴氏は、陳寿は邪馬壹国と書いたのではない、南宋の時代になって版をおこすときの間違いであろう、とされます。高柴氏の「邪馬臺国」論の説明の概要は小生が理解したところでは次のようです。

【『謝承後漢書』は三世紀末に書かれたと思われる。陳寿の『魏志』完成の二八〇年ごろよりも早いかと思われる。(二五〇~二六〇年ごろ?)したがって四二九年になされた裴松之注も四三二年の『范曄後漢書』も、陳寿の『魏志』と同様に『謝承後漢書』も参照した(であろう)。

その結果が『范曄後漢書』に「邪馬臺国」と書かれているのである。范曄が「邪馬臺国」と書いているのは、『謝承後漢書』にそう書いていたからである。つまり三世紀時点での倭国は「邪馬臺国」が中心の国であった。現在の陳寿の『三国志』の版本にある「邪馬壹国」は、南宋時代に版を起こす時の事情で、「邪馬臺国」が「邪馬壹国」となったと思われる。陳寿が「壹與」としているところも本来は「臺與」であったと推定される。】(p152~155より)

小生の知識によれば、『謝承後漢書』に「倭国伝」みたいなものがあって、そこには「邪馬臺国」とあったという版本や断簡は現存していません。「ひょっとしたらそのような可能性があるかも」という程度のものではないでしょうか?

高柴氏は、『三国志』に「邪馬壹国」とあるのは、次のお二人の見解が大きく影響している、とおおむね次のように述べられています。

【薮田嘉一郎氏の『三国志』の原書には、「邪馬臺国」とあったのを、南宋時代に版を起こしたときに、「臺」という「卑字」を使うべきでない「壹」に書き変えて版刻されたという意見。それに、福永晋三氏の『謝承後漢書』には「邪馬臺国とあった」、という意見です】と。

この薮田嘉一郎氏の意見に対して、古田武彦氏が生前、「臺」は確かに、卑字という意味もあるが、としながらも、魏朝の時代では貴字であった、と次のように述べています。

【魏臺が明帝を示す当時において、夷蕃の国の名前「タイ・ダイ・ト」などに当たる字は数多くある。それなのに、天子の代名詞的に使われる「臺」を使おうとする史官がいる筈はない】(『邪馬一国の証明』角川文庫「九州王朝の史料批判」)

薮田・古田両氏の議論をいずれを是とするか、という判断の問題と思います。ただ、高柴氏が、古田氏の薮田氏への反論を読者に紹介することなく、つまり、古田氏の反論に瑕疵があるという高柴氏の意見を述べることもなく、一方的に薮田説に寄りかかるのは、「科学の目で見えてきた日本の古代」を主宰される立場からの判断とは思えないのです。

もし薮田説が正しいと思われるのであれば、古田説を批判してその不当性をあきらかにしたうえで、自説を開陳すべきだと思われます。

この問題は、何も古田武彦氏の意見を参考にするまでもなく、南宋で版刻されたのは単に『三国志』だけではなく、多くの書物(史書も含めて)が版刻されているのです。それなのにその他の史書ではすべて「邪馬臺国」とあり、「壹」とあるのは『三国志』のみ、という状態なのです。

それなのに、なぜ『三国志』のみ「臺」が「壹」と変えて版刻されたのかについて、「薮田氏の中央公論の意見」というだけでなく、それ以上の詳しい説明が必要なのではないでしょうか。それとも一般の読者には、そのようなところまでの説明は不要とされているのでしょうか。

なんとなく、古田武彦説と違う説を述べたいのだなあ、古田さんの薮田さんへの反論など読みたくもない、という気持ちなのかなあ、ということが伝わってきます。巻末の参考文献にも、古田武彦氏の『邪馬一国の証明』は上げられていないことからも類推される、などというのは僻目からでしょうか?

その2)陳寿は短里を知らなかった、と言われること

高柴氏の『邪馬台国は福岡平野にあった』をめくっていますと、”陳寿は短里を知らなかった!”(p40)と、古田武彦氏の倭人伝解釈を読んだことのある方には衝撃的なキャプションが目に入ります。

この本の”三国志は長里と短里が混在している”というタイトルからも分かりますように、『三国志』に記載されている「里」には距離単位が異なるものがある、特に『魏書』東夷伝の「里」は「漢時代の里」では理解できない、と著者は説明されています。

ではどうして、“陳寿は短里を知らなかった”、ということになるのか、と興味を持ってそこのところをじっくり読ませてもらいました。そこで理解したのは、小生の「里」に対する理解と、高柴氏の理解とは異なっている、ということでした。

当方の理解は次のようなものです。

もともと度量衡という基準は、各王朝がそれぞれの度量衡を定めている。別に、中国だけに関わらず我が国でも同様である。日本の歴史書に里数記事があれば、当然その当時に行われていた度量衡基準に従ったものであろう、ということ。

つまり、魏が王朝として成立した時にそれには独自の度量衡が制定されている。ただし、これは禅譲などで前王朝の度量衡基準をそのまま踏襲することを妨げない、ということです。

三国時代の魏・蜀・呉はそれぞれ王朝として成立した、と、それぞれがその正統性を主張しています。したがって、三国それぞれがそれぞれの度量衡基準を定めたということは確かでしょう。

『三国志』は元々、『魏書』『蜀書』『呉書』というそれぞれの王朝の史書として陳寿によって著わされたものです。陳寿は当然、それぞれの国の歴史をそれぞれの国の度量衡で記述したのは間違いないことでしょう。

このことは、『三国志』という合本となった史書には、それぞれの「里が混在」している状態であるのは当然の結果でしょう。『魏書』の中に「里の混在」があったかどうか、ということが問題とされるべきなのであり、これについては古田武彦氏がすべて「短里」と論証しているところに間違いはないと思われます。

以上のような、小生の考えからすると、高柴氏の言われるような、”『三国志』という一つの書物の中で「里の混在」は問題である”という立場は理解できないのです。

高柴氏はまとめとして、次のように言われます。

【以上から、三国志の里単位のまとめをしておきたいと思います。三国志では一里が四五〇メートル程度の長里と八〇メートル弱程度の短里が混在して使われています。混在しているのですが無原則に混在しているのではなく、魏書については漢の時代に属する部分は長里、魏の時代になってからは短里が使われており、呉書については短里が使われ、蜀書については長里がつかわれているようです。そして著者である陳寿自身が短里の存在を知らなかった可能性が大であると言えそうです。一時、短里があったか、なかったか、とする論争がありましたが、短里と長里の混在が判明した今となっては、あまり意味が無い論争であったかもしれません】(p45~46)(太字化小生)

この高柴昭氏の『三国志』の「里」を渉猟して至った結論は、小生の見方と結論は一緒と言えましょう。漢は漢の里、魏は魏の里、蜀も呉もそれぞれの里、を使っている、というのですから。

高柴氏は、この『三国志』の「里」について、生野真好氏の調査による結果(『陳寿が記した邪馬台国』海鳥社2001年)を参考にされた、と言われます。しかし、この生野真好氏については、「槍玉その46」でその主張の不当を、古田武彦氏の『邪馬壹国の論理』朝日新聞社1975年「魏晋(西晋)朝短里の史料批判 山尾幸久氏の反論に答える」及び、篠原俊次氏の「季刊邪馬台国」1988年春号での「総力特集里程の謎」の調査報告に基づいて、生野説の不当を説明しています。興味ある方は「槍玉その46」をクリックください。

ともかく、陳寿は三国それぞれの度量衡基準に従って、距離についても正確に記録している、ということであり、「混在」ではないということでしょう。つまり高柴昭氏は、小生の「『三国志』は一つの史書でなく、三つの史書を寄せ集めたもの」というのと違って、高柴氏は「『三国志』を一つの書物とされ、一つの書物の中で、違った「里」が存在しているのはおかしい」、と言われているようです。

しかし、蜀王朝の官吏であった陳寿が、時の王朝(魏西晋朝)の度量衡を知らずに『魏書』を著わす、とはありえないことでしょう。高柴昭氏の「陳寿は短里を知らなかった」という帰結には、単に”驚く”のみです。

話は別ですが、帯方郡から邪馬壹国まで、総距離萬二千余里と、総日程水行十日陸行一月の連立方程式は、短里という概念を導入しなければ解けないと、小生には思われます。

高柴氏は、倭人伝の「萬二千余里」と「水行十日陸行一月」の記事を、「総距離」と「総日程」と古田武彦氏と同じ解釈をされているので、「陳寿は短里を知らなかった」という帰結が、小生には尚更理解できないのです。まあ、古田武彦氏の短里説とは、ひと味違うのだ、ということを言いたいのかなあ、それにしてもこの「陳寿は短里を知らなかった」というキャプションはちょっと脅ろかし過ぎではないでしょうか。

尚、余談ですが、生野真好氏は、その著作の中で、魏晋朝短里説の古田武彦説に同調している、と安本美典氏に叱責され、同書の第二部で修正されたことを述べられています。

その3)東治と東冶問題について述べられないこと

高柴昭氏の本を読んでいて気になったところの一つが、氏が参考資料として上げられている倭人伝が「中華書局版」というところでした。正史『三国志』のテキストで一番有名なのは、この中華書局の評点本だそうです。一九五九年に出版されたもので、以降、版や刷を重ねているそうです。

何が気になったか、というと中華書局の標点本は現代の中国の古代史の定説で書かれている、ということです。これは、中国の史書の史料批判の基本について、二〇一二年に発表された『日中歴史共同研究報告書』の中国側委員の発言を読んでいて気付いたことです。

中国側委員の、各中国史書の記事の齟齬する部分の扱いは、後代に書かれた史書の方が先人の検討成果が入っているとして原則的に正としているようです。たとえば、『三国志』の「邪馬壹国」→『後漢書』の「邪馬臺国」、『隋書』の「多利思北孤」→『北史』の「多利思比孤」、『旧唐書』の「高表仁」→『新唐書』での「高仁表」、『旧唐書』の「倭国・日本伝」→『新唐書』の「日本伝」などなど、後世の史書の方を正と採っているようです。

邪馬台国論者によって版本の選択には特徴があるようです。一般的には、百衲本『三国志』(紹熙本)を底本とされているようです。岩波文庫『新訂 魏志倭人伝 他三篇』石原道博 もそうです。(ただし、「訳文は、諸版本を比較し、その異同を検討して、書きくだした」と凡例にありますが)

多くの方は「紹興本」も参照文献とされています。例えば、『魏志倭人伝を読む』佐伯有清 吉川弘文館、『邪馬台国への道』安本美典 徳間文庫 などです。その理由は最古の版本だから、ということが大きいようです。

今回、高柴氏が底本とされたのは、標点本『三国志』(中華書局刊)です。これを底本とされているのに藤堂明保『倭国伝』 講談社学術文庫 があります。

一番我田引水でひどい例は、森浩一氏の『倭人伝を読みなおす』二〇一〇年 ちくま新書 の場合かと思います。森浩一氏は倭人伝の版本を、欽定二十四史 清の乾降四年(一七三九年)版 を底本とされます。何故その版なのか。それは、森氏が「邪馬臺国」が「邪馬壹国」という表記になった原因を、「当時の減筆の流行」とされることの証拠の文献ということからでした。

その減筆の例として、「紵麻」の「紵」の糸扁の右側の旁が、「ウ冠の下に一」となっているのを上げられるのです。確かに『欽定二十四史』 清の乾降四年にはそのような「紵」があるのです。森浩一氏は、このように三~四世紀は「減筆」が流行していたので、「臺」が「壹」と減筆されたのだ、と説明されているのです。

高柴昭氏が採った、この標点本(中華書局刊)の場合、他の版本とどのような違いがあるか、といいますと、主な違いは一カ所、他の版本では「東治」とあるのが「東冶」となっているところです。そのほかには「對海国」と「紹熙本」にあるところが「對馬国」となっています。

他の版本を底本にする邪馬台国論者は、「東治」は「東冶」の書き誤り、と但し書を付けています。つまり、「東冶」としている『三国志』の版本は「標点本」以外ないのです。『後漢書』に「東冶の東」とあるのです。標点本は、『三国志』の記事を『後漢書』の記事によって変更しているのです。

会稽の東と東冶の東とした場合どれくらい距離にして違うのか「科学の目で見えてきた日本の古代」の主宰・高柴昭氏にはすぐわかることです。南北に300キロほど違ってくるのです。会稽東治とすると南九州地方、会稽東冶とすると沖縄地方が邪馬壹国の位置を示していることになります。「標点本」を高柴氏が底本とされたことで、この問題が見えなくなっているわけです。

高柴昭氏は、「紹熙本」では對海国とあるのを對馬国とされていますが、それについて、次のような説明をされています。

【尚、「對馬国」が「對海国」となっている版本もありますが、中華書局標点本では「對馬国」となっていますので、本書ではそのまま採用しています。現存する三国志は陳寿が書いた原本は残っておらず、何度かの書写が繰り返されたものと見られますので、書写の過程で書き間違った可能性を考える必要があり、版本間で異なっている部分などについては可能な限り、その違いおよび本書で採用した理由を説明するようにしたいと思います。】(同書63頁)と、このように説明しているのです。

しかし、「邪馬台国論争」で問題となる「東治か東冶か」は、邪馬壹国は「会稽東治之東」にある(『三国志』)のか、「会稽東冶之東」にある(『後漢書』)のかという問題なのです。昔の会稽王東治の地なのか、会稽郡の東冶という地名のところなのか、(冶を治と書き間違えたのか)という問題なのです。

ところが、「東治か東冶か」という問題について、標点本『三国志』(中華書局刊)を底本としますと、「東治」はなく「東冶」となっていて、「会稽の東冶」ということで収まってしまっています。「東治か東冶か」という問題自体が存在しないことになるのです。

結果的には高柴氏が、標点本(中華書局刊)を底本として採用したことにより、この「東治か東冶か」という問題を、いとも簡単にクリアーされた結果になっています。

しかしながら、「科学の目で見えてきた古代の日本」の主宰者である高柴氏は、『三国志』にある「会稽東治」を、『後漢書』の記述を以て修正した標点本を以って是とした、陳寿の記事より范曄の記事を正とした、その理由を述べる必要があるのではないでしょうか。

出来る事なら、古田武彦氏の、「会稽郡東冶」はなく当時は「建安郡東冶」であった、「会稽郡東冶はなかった」説に対して、正面から“科学的な目による”検討を加えてほしかったところです。

その4)對海国関係の行路について

高柴昭氏は、倭人伝の行路記事の解釈について、末蘆国から伊都国への行路についての説明のところで、次のように述べられます。

【倭人伝では末蘆国から「東南陸行、五百里」としか書いてないのに、その後の方向を勝手に推測するのはおかしいではないか、という疑問が出されると思います。ごもっともですが、倭人伝は観光案内ではありませんので、大きな道筋は示されていますが、具体的にどこの角を曲がるなどという細かいところまでは示されていません。

そのため、朝鮮半島の行程で推察したように実際の地形などから判断いなければならない部分は少なくありません。簡潔な文の行間を合理的に推測することと、倭人伝の記述には間違いが多いとして、理由も示さずに、ある字を別な字に置き換えて読むこととは全く違います。むしろ、実際の地形や遺跡の分布状況等を勘案しながら読み説くことによって陳寿の簡潔な記述が活きたものになるのではないかと考えています】(p81)

そのような高柴氏の考えで読みとられた倭人伝行路ですが、そのような高柴氏の考え方を仮に「是」としても、いくつかの疑問があります。

対馬に上陸したところから順番に見ていってみます。

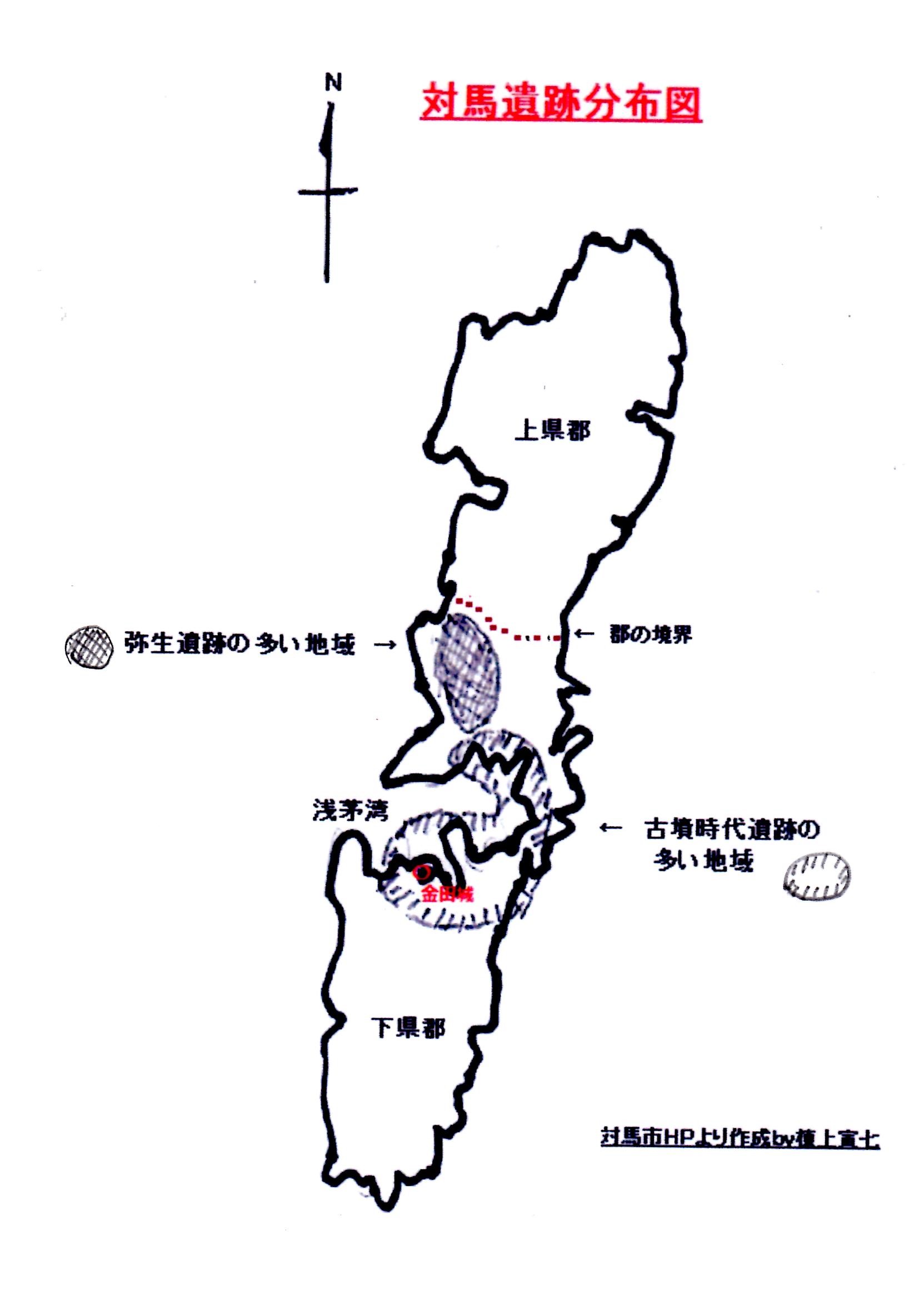

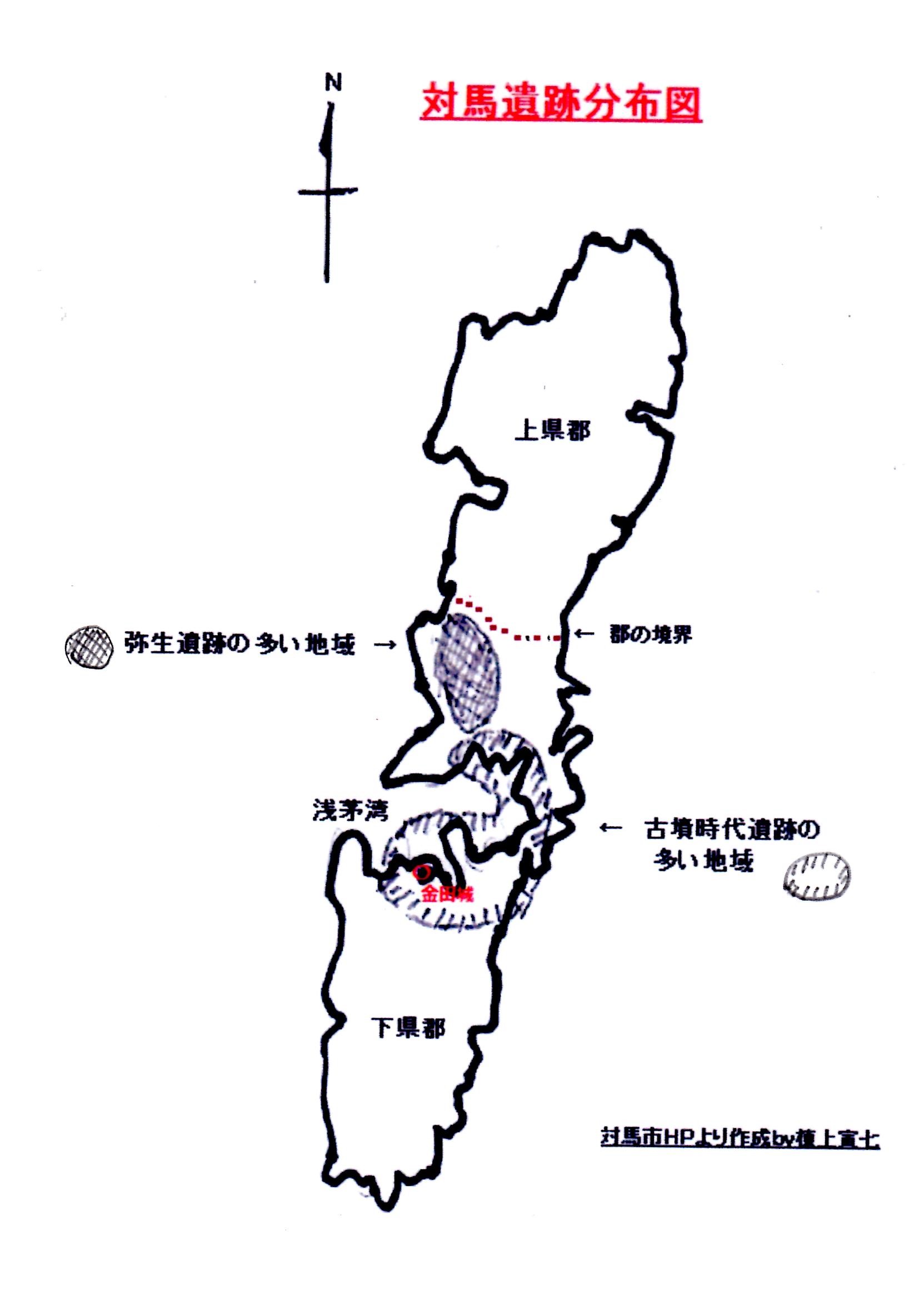

対馬島について普通は、倭人伝の「方四百里」という表現から、下島が該当する、とされます。対馬の上島ですと長方形ですし、一里約八〇mの短里で計っても、長辺は約六〇〇里、短辺は約三〇〇里です。下島は東西約三五〇里、南北約四〇〇里で、ほぼ「方四百里」の表現に合致するからでしょう。

遺跡の分布を対馬市のHPから概略地図に落としてみました。(下図参照ください。)

弥生時代の遺跡は上島の浅茅湾北側に集中しています。古墳時代以降になりますと、浅茅湾周辺に集中しています。その中一つに金田城があります。

古墳時代の遺跡は、弥生時代の遺跡の上に造られたケースもあると思われますので、一概に決められませんが、北部より中央部に対馬の人々は多く住んでいたのは間違いないでしょう。ところが、高柴氏は、魏使は対馬の北端部を目指し、陸路を南下した、という説を述べられます。

ところで、対馬海流の速さは平均二ノットの黒潮程ではないけれど、一.五~二ノットの速さだそうです。(気象庁HPより) これらに熟知している、倭人伝の表現によれば「南北に市糴〈シテキ・交易〉」している倭人集団は、半島→対馬航路は、潮流に乗りやすい、半島西部の現在の統常〈Togyeong〉市や巨済〈Geoje〉島あたりから出港したと当方には思われます。

その逆の場合、対馬の浅茅湾から半島へ向かうときはどうか、など考えるには、海流に逆らって古代人がどのように航行したのか、櫂で漕ぐだけでなく、帆を使っていたのか、今のヨットが風に逆らって進むような航法を使っていたのか、沿岸部を曳船したのか、いろいろと想像することは可能ですが確証はありません。

ただ何らかの航法で海峡横断が可能だったということの証明は「南北に市糴す」という陳寿の倭人伝記事だけです。

それにしても、上島北部を到着地とするのは、浅茅湾を到着地とするより、かなり無理な想定のように思われます。もしも北端部を目指したら、海流に引っ張られて遥か日本海へと漂流する危険性が、きわめて高くなるからです。(後年、角川春樹氏の実験船が釜山~浅茅湾を目指し、手漕ぎだけでは無理ということは実証されましたが)

倭人伝に記載されている対海国は「方四百里」とあります。高柴昭氏は次のように述べられます。

【北端付近から浅茅湾付近までの距離は四〇キロ少々ですから、五百里程度ということになります。倭人伝では方四百里としてありますが、上陸地点と到着地点がハッキリしないことを考えれば誤差範囲と考えられます。島の内陸部では、横の広がりを見ることはできませんので、四百里四方とする認識が島の中央部の細い道を歩いたから生じたとすれば納得できるように思うのです】と。

しかし実際の対馬島は北端から南端まで、約六五kmです。高柴氏は、魏使は北端から浅茅湾付近まで歩いた、と考えられています。しかし、実際に険しい山道を歩いたのであれば、少なくともこの対馬島の長辺方向の長さは、より長い距離に魏使たちには感じられたことでしょう。とても実際より短い ”四百里という認識が生じた” という高柴氏の表現にはならないのではないか、と小生には思われますが、間違っていますでしょうか。

対馬の北端に到着したとすれば何故魏使一行は、浅茅湾まで険しい山道を四〇キロも対馬を縦断しなければならなかったのか、という疑問が浮かびます。

高柴氏は、【海に不慣れな魏使の一行としては少しでも早く陸に上がりたかったのではないかと想像されます。それに北端付近に上陸して島の中を歩いたとすれば、「土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し」という倭人伝の記述が実感を伴って迫ってくるように思います】(p66)と述べられています。

確かに海に不慣れな中国の官人たちは、早く陸地に上がりたいと思ったであろうことでしょう。しかし、朝鮮半島から対馬に渡るには、出発点をどこにするのか、によりますが、到着地点は弥生遺跡の密集地点であり、その近所に対海国の国衙もあったことでしょうし、舶の基地としても適している浅茅湾を目指すた、ととるのが常識的と思われます。

また、古代の遺跡について他のところでは述べられますが、なぜか対海国のところでは全く述べられないのは「科学の目で見えてきた日本の古代」主宰者の著者とは思われない不思議なところです。

古田武彦説と違う説をと、ちょっと奇を衒い過ぎたのかな、と思われる、行路推定に弥生遺跡を重視される高柴氏らしからぬ対海国国内行路説です。

高柴氏にはこのあと、一大国(壱岐)への行路も末蘆国への行路推定にあたっても、魏使の行路選定に【魏使たちは一刻も早く上陸したいと思われる魏使一行】(p71)とあるように、魏使の船を嫌がる気持ちが彼らの行路選定にあたっての重要要素だったとされます。

小生は、魏使たちは対海国や末蘆国の中心部に行きたいとして、水先案内の倭人に伝えその判断を重要視したと思います。遺跡分布から見ても、国人はおそらく浅茅湾での漁業中心での生活であったと思われ、この国の管理者達にも当然面会していると思われます。

「南北に市糴」し地理水理を熟知している倭人の案内人が、わざわざ対馬北端に到着して、そこから陸路を四〇キロ以上も浅茅湾目指して歩く、などという行程を納得したとはとても思えないのです。

浅茅湾周辺にあったとされる対海国の中心地には、ぜひとも訪問しなければならなかった、という事情(倭人国の住人に魏帝の賜物を示して廻る)があったとすれば、遺跡の多い中心地とされる浅茅湾を、狗邪韓国から一路、直接目指すのが当たり前でしょう。いやその必要はなかった、というのであれば、北端部から一大国にそのまま行けば、邪馬壹国への近道だったのでしょうけれど。

高柴氏はそのあたりのことを次のように言われます。

【私は今まで魏使はこの浅茅湾に上陸したと考えていたのですが、倭人伝を読み返すうちに、そうではなく北端付近に上陸したのではないか、と考えるようになりました。その理由は、一つは対馬を「居る所絶島、方四百余里なるべし、と記していることと、今ひとつは対馬の様子を「土地は山険しく深林多く、道路は禽鹿の径の如し」と記していることです】と。(p66)

対馬は良田が少ないとか、漁業や交易が盛ん、と倭人伝にあることについては除外されているようです。しかし、倭人伝に記載されている対馬の特徴を、「土地は山険しく深林多く、道路は禽鹿の径の如し」に絞ってしまうような今回の高柴氏の「倭人伝の読み方」は、個人の好みによるものでしょうから、これ以上とやかく言うのは止めておきましょう。

これも、今回の著書を少しでも従来の倭人伝解釈から、新奇性のあるものにしたいという願望のあらわれだろうか、と思われる高柴氏の対馬行路解釈のようです。

◆下島・上島と県境界の違いの謎

ところで、この本の批評からはずれますが、対馬は古来、上県・下県の二つの郡に分かれていますが、郡の境界は島ではなく、弥生期の集落集中の境界に沿って、下県郡と上県郡に分けられているようにみえます。何故なのか、それは下島の住人が浅茅湾周辺の漁業権益を握っていた、という想像による仮説きり呈示できないようですが。

それに、倭人伝の対馬の描写として、なぜ、「方四百里」という、いわば上島不在かのような倭人伝の描写になったのかも、小生にも謎です。おそらく、浅茅湾近くに到着し、島を横断し船越あたりで、約400里という距離を確認し、島の役人に島の大きさを聞いたのではないか、と想像されます。国人が下島のことかと思い、南北ほぼ同じ、と答えたのかもしれませんが、確かなことはわかりません。

ひょっとしたら上島は、邪馬壹国の「二十一の旁国の一つ」か、という仮説も可能でしょうが、「海北は一大率の管轄下にあった」と倭人伝にありますことから、どうも旁国ではないようです。魏使は下島を見聞して方四百里という誤った判断をした、というあたりが妥当な判断なのでしょうか?

その5)末蘆国から伊都国への行路について

魏使の末蘆国上陸地点は松浦半島北端と高柴昭氏は言います。その理由として、ひとつには、対馬や壱岐の場合と同様に、魏使はなるべく早く陸にあがりかかったから。そして倭人伝の末蘆国の記述「山海にそうて居る、草木茂盛し、行くに前人を見ず云々」の記述に松浦半島縦断ルートがその記述に合うから、とも言います。

あれあれ、それでは例えば壱岐(勝本)~呼子間でも約四〇キロですから、、五百里となってしまいます。「一大国~末蘆国は千余里」との倭人伝の記事との整合性はどうなっているの? と、よく読みましたら、そうではなく、通常の一大国から末蘆国への航路は唐津湾着であった、魏使たちは特別の行路をとったのだ、として距離の辻褄を合わせておられるのは流石?です。

しかし、倭人伝の「山海にそうて居住している云々」の記事は、無理に呼子あたりから山道を南下したなどと無理をされずとも、現在の唐津から東方に伸びる海岸とその付近の山岳部の叢林の様子を記述したものとした方が、「虹の松原」という風光明美な唐津の名勝もあるし、(当時あったかどうかはともかく) むしろ適合する記述と小生は思います。これは、対馬の場合、北端に上陸し陸路を40キロも道なき道を歩かせる、という行路想定とは同様に「早く陸に上がりたい」という魏使の考えでの行路想定をされています。

特に、陳寿は海岸にそって居住している、というところで、「沿って」を意味する漢字は沢山あるのに、「濱山海居」と「濱」を「沿って」の意味で使っています。漢字の国の中国らしい構文といえるでしょう。

しかし、その後、魏使たちは、鏡山の、唐津湾から見て、裏側を通り、玉島川中流に至り、そこから山地を通って伊都に向かった、と高柴昭氏は言います。なぜ通行が容易と思われる、海岸沿い乃至は海岸を少し上がったあたりを歩かず、わざわざ鏡山の裏手の山道というような遠回りしなければならないのでしょうか。

理由としては、遺跡があるところ、つまり倭人たちの居住しているところを、魏使たちは卑弥呼への贈り物を倭人たちに見せながら通る必要があったから、ということを高柴氏は理由としているようです。(対馬では、この理由を使われていないことは前述しました)

倭人伝での末蘆国の記述で不思議なことは、四千戸という、わりに大きい国なのに、この国の管理者の職名や名前が記されていないことです。末蘆国の鏡山の裏側まで廻ったのならば、他の国では記載されている管理者の情報もあっておかしくないと思うのですが。まあ陳寿の書き落とし、といえばそれで済んでしまうのですが・・・。

高柴氏は、唐津と糸島とを隔てている背振山系の説明をされ、この間は海岸が崖になっていて、山道を通らなければならなかった、と次のように述べられています。

【この背振山系が壁となっているため、佐賀県側の松浦方面と福岡県側の糸島方面との交通は大幅に制限されており海岸近くは崖といってよく、海岸近くを通る道路が開通したのは近年になってからであり国道も崖の上を通っています。】(p79)

この記述は、福岡出身らしからぬ高柴氏の叙述です。近年の福岡の事情には疎くなられているのでしょうから止むをえないことでしょうが。

「近年」という語がどのあたりの年代を示そうと高柴氏が思っわれたのかわかりませんが、江戸時代には街道として、小倉~博多~唐津への「唐津街道」が通じていました。宿場も、博多~唐津間に、姪浜・今宿・深江・浜崎の5宿場がありました。

たとえば、浜崎という虹の松原東端部から、糸島平野の西端部の深江に行くのに、わざわざ玉島川をさかのぼり、曲がりくねった叢林の中を、白木峠越えで糸島に入る、というルートを取るのは、小生には考え難いことです。もっと海岸寄りならば、高度も低くて済み、苦労も少なかったのではないかなあ、古代人もそのような径を通ったのではないかと思われますが・・。

また、高柴氏が「国道も崖の上を通っている」、というのも正しくありません。福岡~唐津間の国道202号線は、現在は複線となっていて、一つは昔の唐津街道と、もう一つは昭和に入り、背振山系の裾をいくつかトンネルを掘り、二丈浜玉有料道路として整備されました。近年無料化されて国道202号線のバイパスとなっているのです。

高柴氏の文章を読みますと、国道202号線は、旧浜玉有料道路のことだけを202号国道とされて、浜側の旧唐津街道であった元々の202号線を全く無視されているのはなぜだろうか、と考え込まされます。

高柴氏は、近年発掘された糸島市の吉井水付〈よしいみんつき〉遺跡が伊都国の西の関所の役目を果たしていたのではないか、という伊都国歴史博物館の推定を援用されています。吉井水付の遺跡の重要性、関所・見張りの役割を否定するつもりⓗさありませんが、この地域の道路の歴史に余りのも無頓着な既述に、正直呆れ入っています。

その6)卑弥呼の墓のありか

結論的に邪馬臺国は、【倭人伝の里程及び行程や地形・遺跡分布状況、また、先進技術の集積など、あらゆる面で日本全国の中で福岡平野の那珂川流域に広がる遺跡群が邪馬臺国であり、その中心部が春日市にある須玖岡本遺跡群で、そこが女王国の最有力な候補地であることがご理解いただけたのではないかと考えます。倭人伝の里程を地形や遺跡の分布状況等をなどを考えながらそのまま読めば、あえて無理な仮説を導入しなくても、自然に邪馬臺国へ行きつくのです】(p258)

そして、「親魏倭王の金印はどこに」という項をたてて、次のように述べられます。

【親魏倭王と刻されていると思われる金印が出土すれば、邪馬臺国論争と言われるものに即座に決着がつくと思われますが、その候補地として最も有力な場所が熊野神社を含めた春日丘陵の一角である、という可能性を呈示しておきたいと思います。熊野神社の地番に普通名詞おしての「山」が固有名詞として使われ、今でも残っています。これは春日丘陵の一帯が「山(邪馬)」と呼ばれていた名残だと考えられます。熊野神社の由来は今ひとつハッキリしませんが、かなり古くから崇敬されていたことは疑いないと思います。その一角は金印を埋納する場所として相応しいと思うのです】と。

高柴氏の倭人伝行路読み解きは、以上のような説明のとおりです。遺跡の解釈を地形と倭人伝記述とを読み合わせて、各国々の場所を比定し、それに合わせて後付けの倭人伝行路解釈を行った、ということのように小生には思われます。しかしながら、この高柴昭氏の女王国の位置及び墓所についての結論について、当方に異論はないのです。

ではなにか問題があるのか、というと、実はあるのです。小字「山」についての件です。「小字 山」と女王国との関係を発見・提起したのは、古田武彦氏です。『古代は輝いていた I 風土記にいた卑弥呼』に概略次のように、その「小字 山」発見の経緯を次のように書かれています。

【春日神社の宮司さん(熊野神社の宮司も兼任)に熊野神社関係の古文書をみせていただいたら、そこには何カ所も「筑紫郡春日村大字須玖岡本山」という地名の記載が見られた。筑紫野市の法務局で確認したら春日村須玖(大字)岡本(中字)山(小字)であることが確認できた】と。

まあ、この「小字 山」の件は、古田武彦さんの著作を読んでいない人には、あたかも高柴さんの発見のように思われるかもしれません。

しかし、「科学の目で見えてきた日本の古代」をホームページで展開されている氏にとって、その標榜するモットーに合わないなあ、と思わざるを得ません。須玖岡本遺跡やその地域の小字名が「山」であり「ヤマ壹国」と関係があるのでは、などすでに三〇年も前に古田武彦氏が指摘していたことなのですから。やはり、ここは一言「古田武彦」を入れておいた方が、著者の度量が示せてよかったのではないのかなあ、と感じました。

◆終わりに

当方も「邪馬台国九州福岡説」という結論には文句はないのですが、「対馬北端上陸~南へ陸行説」とか、「松浦半島北端魏使上陸説、ただし通常の倭人の航路は唐津湾」、とか、恣意的な倭人伝解釈が気になる高柴昭氏の本でした。

この本の「推薦の言葉」が本文のいわば前書きにあります。著者の修猷館高校の同級の財務省OBにして西日本シティ銀行元頭取の久保田勇夫氏が”本当は面白い「邪馬台国」という一筆を寄せています。

それにプラスして、この本を出される前に、どなたか、お仲間に読んでもらったならば、対馬の行路の件や、糸島付近の国道の件や、須玖岡本遺跡に関する著者の蘊蓄も古田武彦氏由来のものであることは、知るものぞ知る、ことですから、古田武彦氏の取り扱い、など修正した方がよいところなどを指摘して貰えたのではないか、と思われてなりません。

高柴昭氏は、【古田武彦氏は1971年に『「邪馬台国」はなかった』以降、別方面に探究の先を求め「倭人伝」についての探求にはあまり進まなかったように見ております】(p14)とのように言われていますが、そのようなことはありません。

今回、この批評文の中でも取り上げた古田氏の「倭人伝」からみの論文、『邪馬壹国の論理』1975年「魏晋(西晋)朝短里の史料批判・『邪馬一国の証明』「九州王朝の史料批判」1980年・『古代は輝いていた I 風土記にいた卑弥呼』1995年など、ほかにも多数の「倭人伝」に関係する論考を発表されています。

これらが全く「主要参考文献」に取り上げられていません。これが、当研究会にとっては一番の問題点であると見てとり、今回の「槍玉」に上がってもらうことにしたわけです。

結論的には、以上六点について述べた寅七の感想が高柴氏の著述と異なるのは、小生の古代史史料と考古学的資料などからの古代史再生へのアプローチについての判断基準が、高柴氏と異なることにあるようです。

そのような違った立場からの読後感想は、著者にとっては何の痛痒も感じないかもしれませんが、古田武彦勝手連的応援団の立場から、忌憚のない感想を述べさせてもらいました。

(この項終わり)トップページに戻る

著作者リストに戻る